Этиология

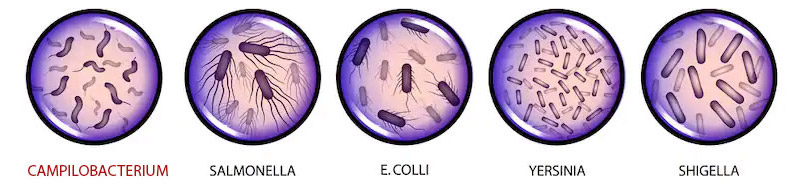

Кампилобактерии — микроорганизмы из семейства Spirillaceae, рода Campylobacter, вызывающие острые кишечные инфекции и гнойно-септические заболевания. Из более чем 15 видов патогенными для человека являются C. jejuni, C. coli и C. fetus. Первые два вызывают диарею, а последний — сепсис.

Кампилобактеры — подвижные, изогнутые или спиралевидные палочки небольшого размера, не образующие спор. Они окрашиваются по Граму в красный цвет, что указывает на грамотрицательность, и хорошо поддаются окраске анилиновыми красителями.

Микробы требуют специфических питательных сред и развиваются при температуре 37-42°С в условиях микроаэрофилии. Для их культивирования используют агаровые среды с добавлением крови барана и антибактериальных веществ для подавления посторонней микрофлоры. На твердых питательных средах с бриллиантовым зеленым и глицерином образуются мелкие колонии. Бактерии каталазоположительны и способны к образованию сероводорода.

Кампилобактерии чувствительны к солнечному свету, кипячению, высушиванию, хлорсодержащим дезинфектантам и некоторым антибиотикам. В воде при 4°С могут сохранять жизнеспособность до месяца, при 25°С — до 4 дней. При комнатной температуре размножаются в течение 2 недель, а в замороженных тушках могут выживать несколько месяцев. Эти бактерии устойчивы к низким температурам.

Факторы патогенности кампилобактерий:

- Жгутики,

- Белки-адгезины,

- Энтеротоксины,

- Эндотоксин.

Патогенные свойства связаны с производством токсинов — цитотоксина, энтеротоксина и эндотоксина. Кампилобактерии обладают высокой адгезивной и инвазивной активностью.

Эти бактерии вызывают патологические процессы в несколько этапов:

- Прикрепление к энтероцитам кишечника,

- Проникновение внутрь клеток и их разрушение,

- Внедрение в кровяное русло,

- Выделение токсинов и развитие интоксикационного синдрома,

- Формирование гнойных очагов в внутренних органах.

Кампилобактериоз представляет собой инфекционное заболевание, вызванное бактериями рода Campylobacter. Врачи отмечают, что основным источником инфекции являются плохо обработанные продукты, особенно мясо птицы. Симптомы заболевания могут варьироваться от легкой диареи до тяжелых форм гастроэнтерита, сопровождающихся высокой температурой и болями в животе. Для диагностики используются лабораторные методы, включая посев кала на питательные среды. Лечение, как правило, симптоматическое, с акцентом на восстановление водно-электролитного баланса. Врачи подчеркивают важность профилактики, которая включает в себя соблюдение правил гигиены при приготовлении пищи, термическую обработку продуктов и избегание контакта с потенциально зараженной водой. Своевременное обращение к специалистам и соблюдение рекомендаций могут значительно снизить риск развития осложнений.

Эпидемиология

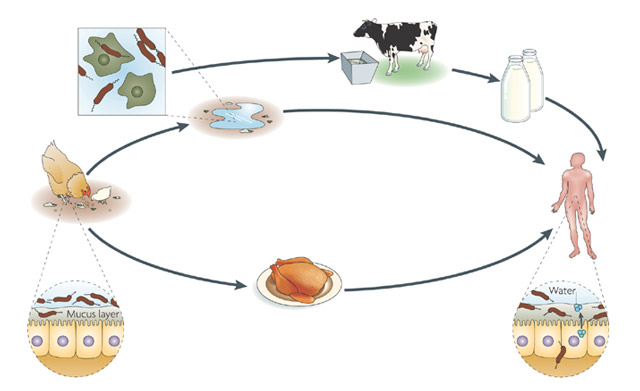

Бактерии обитают в организме домашних птиц и животных, попадая в окружающую среду через их фекалии. Инфицированные животные являются источниками инфекции и носителями микроорганизмов. Бессимптомное выделение бактерий представляет угрозу с точки зрения эпидемиологии. Куры, овцы, свиньи и некоторые дикие животные могут заражать людей, ухаживающих за ними или контактирующих с ними. Передача бактерий человеку происходит следующими способами:

- Алиментарный — через употребление зараженных продуктов, таких как недостаточно термически обработанное мясо, немытые ягоды, фрукты и овощи;

- Трансмиссивный — при укусах инфицированных животных;

- Трансплацентарный и вертикальный — от больной матери к плоду или новорожденному;

- Контактный — при уходе за заболевшими животными;

- Водный — кампилобактерии могут обитать в водоемах;

- Гемотрансфузионный — при переливании крови, содержащей эти микроорганизмы.

К группе риска по развитию кампилобактериоза относятся:

- Жители сельских районов,

- Работники птицеводческих хозяйств,

- Животноводы,

- Туристы,

- Люди с ослабленным иммунитетом,

- Дети,

- Пожилые люди,

- Лица, принимающие глюкокортикостероиды и цитостатики.

Туристы в странах Азии и Африки также подвержены риску заражения кампилобактериями, поэтому эту инфекцию часто называют диареей путешественников.

| Стадия/Аспект Кампилобактериоза | Признаки и Симптомы | Методы Диагностики и Лечения |

|---|---|---|

| Развитие инфекции | Инкубационный период 2-5 дней (иногда до 10). Заражение фекально-оральным путем через загрязненные продукты питания (непастеризованное молоко, недоваренное мясо птицы, свинина), воду или контакт с животными. | Бактериологическое исследование кала (культуральный метод), ПЦР-диагностика, серологические методы (определение антител). |

| Острая стадия | Диарея (часто водянистая, иногда с кровью и слизью), боли в животе, спазмы, лихорадка, тошнота, рвота, головная боль, мышечные боли. | Антибиотикотерапия (эритромицин, азитромицин, ципрофлоксацин – выбор антибиотика зависит от чувствительности к нему возбудителя). Симптоматическое лечение (регидратация, противовоспалительные препараты при необходимости). |

| Хроническая стадия (редко) | Длительная диарея, боли в животе, потеря веса, возможны внекишечные проявления (например, синдром Гийена-Барре). | Продолжение антибиотикотерапии, коррекция нарушений электролитного баланса, симптоматическое лечение. |

| Профилактика | Тщательное мытье рук после контакта с животными и перед едой. Тщательная термическая обработка мяса и птицы. Употребление пастеризованного молока. Избегание контакта с загрязненной водой. | Вакцинация (в настоящее время не существует широко доступных и эффективных вакцин против кампилобактериоза). |

Патогенез

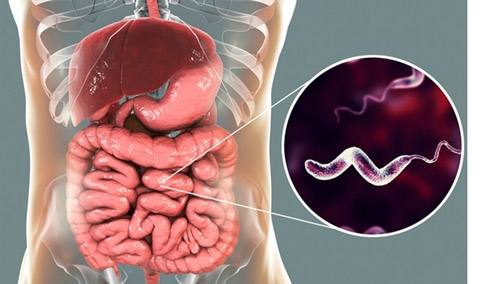

Патогенетические механизмы локальной формы инфекции:

- Входные ворота для кампилобактерий — ротовая полость.

- Колонизация слизистой оболочки кишечника.

- Проникновение в глубокие слои стенки кишечника.

- Повреждение и разрушение клеточных мембран энтероцитов.

- Выход микроорганизмов в межклеточное пространство.

- Участие лимфоидных образований.

- Развитие местного воспалительного процесса с отеком и гиперплазией слизистой.

- Проникновение в лимфоузлы брыжейки.

- Распространение инфекции на аппендикс и толстую кишку.

- Выработка токсинов бактериями.

- Образование эрозий и крупных кровоточащих язв на слизистой кишечника, а также участков некроза.

- Развитие диареи, болей и спазмов в животе, лихорадки и других признаков интоксикации.

Течение и исход заболевания зависят от состояния иммунной системы и общей устойчивости организма. Инфекция может проявляться характерными симптомами или протекать в субклинической форме без выраженных признаков, но с бактериовыделением. В таких случаях прогноз обычно благоприятный.

Генерализованная форма у людей с ослабленным иммунитетом может сопровождаться септицемией, септикопиемией, образованием абсцессов в печени, мозге и селезенке, а также полиорганным поражением. Чаще всего затрагиваются легкие, сердце и центральная нервная система. Хроническое течение может привести к хрониосепсису с образованием гнойных очагов на эндокарде, в суставах и других органах. Трансплацентарное проникновение возбудителя инфекции может стать причиной внутриутробной гибели плода.

Кампилобактериоз — это инфекционное заболевание, вызванное бактериями рода Campylobacter, чаще всего передающееся через contaminated food или воду. Люди, столкнувшиеся с этой инфекцией, отмечают разнообразные симптомы, включая диарею, боли в животе, лихорадку и тошноту. Важно понимать, что признаки могут варьироваться от легких до тяжелых, и в некоторых случаях инфекция может привести к серьезным осложнениям, таким как синдром Гийена-Барре.

Диагностика кампилобактериоза обычно осуществляется с помощью анализа кала, что позволяет выявить наличие бактерий. Лечение чаще всего включает поддерживающую терапию, такую как регидратация, а в более тяжелых случаях могут назначаться антибиотики. Профилактика заключается в соблюдении правил гигиены, тщательной термической обработке пищи и избегании употребления сырой или недостаточно приготовленной пищи. Люди, осведомленные о рисках, подчеркивают важность внимательного отношения к своему здоровью и соблюдения санитарных норм.

Симптоматика

Клинические проявления локальной формы заболевания:

- Кампилобактериоз начинается с интоксикации, проявляющейся лихорадкой, ознобом, потливостью, мышечными болями, слабостью и головной болью.

- Через несколько часов после лихорадки возникает понос, частота стула достигает 15 раз в сутки. Фекалии обычно жидкие, зеленоватые, с неприятным запахом, могут содержать кровь, слизь и гной. Обильный жидкий стул иногда сменяется редким, слизистым, называемым ректальным плевком.

- Диспепсия наблюдается у каждого четвертого пациента и включает рвоту, тошноту, метеоризм, тяжесть и дискомфорт в животе.

- Схваткообразные боли в животе — постоянный признак инфекции, усиливающийся перед дефекацией, локализуются в области пупка.

- Признаки обезвоживания: сухость кожи и слизистых, уменьшение объема мочи, кратковременные судороги.

Легкая локальная форма заболевания обычно проходит на 7-9 сутки. В этом случае инфекция ограничивается желудочно-кишечным трактом.

Клинические проявления локальной формы напоминают пищевую токсикоинфекцию. При самолечении заболевание может прогрессировать в генерализованную форму. В запущенных случаях диарея становится обильной, фекалии содержат патологические примеси, появляются признаки дегидратации с судорогами и симптомами менингизма.

При отсутствии своевременного лечения могут развиться опасные осложнения:

- Спондилоартрит,

- Вздутие и расширение толстой кишки,

- Кровотечения из нижних отделов пищеварительного тракта,

- Серозный перитонит,

- Обезвоживание,

- Гиповолемический шок,

- Хроническая почечная недостаточность,

- Пневмония,

- Тромбофлебит,

- Острый аппендицит.

Генерализованная форма инфекции чаще возникает у истощенных и ослабленных людей с психическими расстройствами и тяжелыми соматическими заболеваниями, такими как хронические болезни печени, эндокринные расстройства, туберкулез, аутоиммунные заболевания, рак и СПИД.

Клинические симптомы заболевания:

- Устойчивая лихорадка до 40°С и выше,

- Обильное потоотделение,

- Сильный озноб,

- Резкая потеря веса,

- Ярко выраженная диспепсия,

- Помрачение сознания,

- Пониженное артериальное давление,

- Болезненные спазмы в животе,

- Диарейный синдром,

- Увеличение печени и селезенки,

- Анемия,

- Пятнисто-папулезные высыпания на коже.

Генерализованная форма инфекции имеет тяжелое течение и требует неотложного лечения. В противном случае заболевание быстро прогрессирует и часто рецидивирует. К осложнениям относятся гнойно-воспалительные процессы в внутренних органах и тканях: суставах, лимфоузлах, брюшине, оболочках сердца и мозга, плевре, легких и головном мозге. Абсцессы паренхиматозных органов и полиорганная дисфункция могут привести к токсическому шоку и летальному исходу.

Хронический кампилобактериоз имеет затяжное течение у людей с ослабленным иммунитетом. Пациенты жалуются на субфебрилитет, жидкий стул и боли в животе, могут отказываться от еды и терять вес. Общие симптомы часто сопровождаются воспалительными процессами в конъюнктиве, роговице, глотке и влагалище.

Бактерионосительство — субклиническая форма болезни, при которой отсутствуют характерные симптомы, и ее можно выявить только лабораторно.

Диагностические мероприятия

Диагностика заболеваний может быть сложной из-за разнообразия клинических проявлений и отсутствия характерных симптомов.

Процесс начинается с тщательного сбора эпидемиологического анамнеза. Врачи обращают внимание на факторы, такие как контакт с животными и поездки в страны Азии и Африки. Затем проводится осмотр, анализируются жалобы и клинические симптомы, а также измеряются частота сердечных сокращений, дыхания, артериальное давление и температура.

Лабораторные и инструментальные методы диагностики включают:

- Микробиологическое исследование кала — выявление кампилобактерий в образце. Биоматериал помещают на питательные среды с антибиотиками, такие как среда Хинтона-Мюллера и кровяной агар. Чашки инкубируют, затем анализируют рост и микроскопируют колонии. Препарат окрашивают фуксином для визуализации кампилобактерий. После выделения чистой культуры исследуют чувствительность к антибиотикам и бактериофагам.

- При генерализованной форме заболевания анализируют кровь, ликвор и гной, а также пищевые продукты, употребленные пациентом.

- Серодиагностика включает реакции нейтрализации, гемагглютинации, связывания комплемента, латекс-агглютинации, иммуноферментный анализ и иммуноэлектрофорез. Обычно анализируют парные сыворотки с интервалом в 14 дней.

- ПЦР-диагностика позволяет быстро выявить генетический материал кампилобактерий.

- Копрограмма — исследование фекалий на признаки воспаления и кровь.

- Эндоскопическое исследование кишечника помогает выявить язвенный или геморрагический колит и подтвердить диагноз. При кампилобактериозе слизистая кишечника гиперемирована, отечна и рыхла, с кровоточащими язвочками.

- Ультразвуковое, рентгенологическое и томографическое исследование брюшной полости, а также ЭКГ и ЭхоКГ — дополнительные методы для выявления сопутствующих заболеваний.

- Общий анализ крови показывает признаки воспаления.

- Для дифференциации с другими заболеваниями необходимы общий анализ мочи, биохимический анализ крови и анализ кала на скрытую кровь.

Лечебные процедуры

Лечение данной патологии комплексное и зависит от формы и тяжести инфекции. Легкие случаи лечатся амбулаторно, тогда как генерализованные и осложненные требуют госпитализации.

Медикаментозное лечение включает:

- Антибиотики: аминогликозиды («Гентамицин», «Стрептомицин»), фторхинолоны («Ципрофлоксацин», «Офлоксацин»), макролиды («Эритромицин», «Клацид»).

- Регидратация: инфузии коллоидных и кристаллоидных растворов, оральная регидратация с «Регидрон», энтеросорбенты («Полисорб», «Активированный уголь», «Лактофильтрум»).

- Спазмолитики: «Но-шпа», «Спазмалгон», «Дюспаталин».

- Ферменты: «Креон», «Панзинорм», «Фестал».

- Пре- и пробиотики для восстановления кишечной флоры: «Линекс», «Бифиформ», «Аципол».

- Десенсибилизирующие препараты: «Супрастин», «Тавегил», «Цетрин».

- Противодиарейные средства: «Лоперамид», «Имодиум».

К немедикаментозным методам относится диетотерапия. Исключаются жирная, острая, жареная, соленая пища, маринады, копчености, консервы и алкоголь. Рекомендуется легкая, низкокалорийная пища, обильное питье, дробное питание, жидкие супы, пюре и перетертые каши. Блюда лучше готовить на пару или отваривать. Индивидуальную диету разрабатывает врач-гастроэнтеролог или инфекционист.

Профилактические мероприятия

Меры по предотвращению кампилобактериоза:

- Санитарный контроль за условиями содержания и кормлением сельскохозяйственных животных и птиц,

- Соблюдение личной гигиены,

- Мониторинг санитарного состояния фермерских хозяйств, источников водоснабжения, мест разделки туш и приготовления мяса,

- Использование специализированных вакцин для животных,

- Употребление кипяченой или качественной бутилированной воды,

- Потребление свежеприготовленных продуктов,

- Изоляция и наблюдение за больными и носителями бактерий,

- Проведение ежегодных медицинских осмотров и гигиенического обучения работников пищевой отрасли,

- Наличие медицинской книжки у сотрудников.

Пациенты с острой кампилобактериальной инфекцией должны быть изолированы до исчезновения симптомов. Выздоровление подтверждается отрицательным результатом микробиологического анализа кала на кампилобактерии. Обычно таких пациентов помещают в отдельный бокс инфекционного отделения на срок до 7 дней. Легкие формы заболевания требуют соблюдения режима на дому. Больным предоставляется отдельная посуда и предметы личной гигиены. В очаге инфекции проводятся дезинфекционные мероприятия и санация носителей.

Кампилобактериоз обычно завершается выздоровлением. Смерть возможна только при серьезных осложнениях или запущенной гнойно-септической форме болезни. При адекватной терапии под наблюдением врача пациенты быстро восстанавливаются без негативных последствий.

Вопрос-ответ

Как лечить кампилобактериоз?

Единственным эффективным методом уничтожения Campylobacter в зараженных пищевых продуктах является бактерицидная обработка, такая как нагревание (например, приготовление пищи посредством тепловой обработки или пастеризация) или облучение.

Какой антибиотик убивает кампилобактер?

Антибиотики, активные в отношении кампилобактера: азитромицин и ципрофлоксацин активны в отношении Campylobacter jejuni.

Какой характер стула при кампилобактериозе?

Начало кампилобактериоза острое – с озноба, лихорадки (38-39°С), потливости, миалгии, артралгии, головной боли. Одновременно или через несколько часов присоединяется диарея с частотой стула до 5-10 раз в сутки. Испражнения имеют водянистый характер, зловонный запах, нередко содержат примеси желчи, слизи и крови.

Советы

СОВЕТ №1

Обратите внимание на гигиену: тщательно мойте руки перед едой и после контакта с сырым мясом, особенно птицей, так как кампилобактеры часто встречаются в их кишечнике.

СОВЕТ №2

Приготовление пищи: убедитесь, что мясо, особенно куриное, готовится до полной готовности. Используйте термометр для мяса, чтобы проверить, что внутренняя температура достигла 75°C.

СОВЕТ №3

Следите за симптомами: если вы заметили такие признаки, как диарея, боли в животе или лихорадка после употребления пищи, немедленно обратитесь к врачу для диагностики и лечения.

СОВЕТ №4

Избегайте употребления непастеризованных молочных продуктов и сыров, так как они могут быть источником инфекции. Выбирайте только пастеризованные продукты для снижения риска заражения.