Этиология

Рабивирус — нейротропный вирус, вызывающий бешенство, передающийся через слюну инфицированных животных. Он обладает уникальными характеристиками: морфологическими, физиологическими, культуральными, патогенными и антигенными.

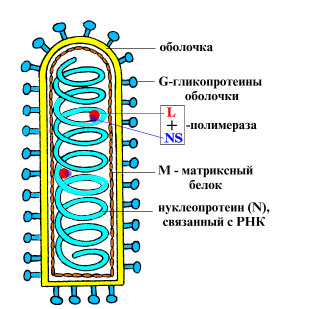

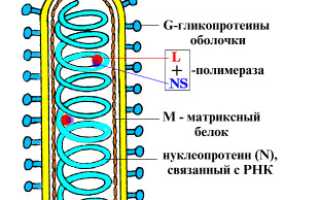

- Вирус бешенства имеет цилиндрическую или многогранную форму, спиральную или кубическую симметрию, плотную оболочку и одну цепочку РНК. Внешний вид вируса напоминает пулю: один конец закруглен и сужен, другой — плоский или вогнутый.

- Гликопротеиновая оболочка содержит шипы-рецепторы, позволяющие вириону проникать в клетки хозяина и вызывать иммунный ответ.

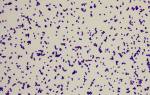

- Вирус размножается в цитоплазме нейронов головного мозга, образуя специфические новообразования. Тельца Бабеша-Негри имеют овальную или палочковидную форму и названы в честь ученых, впервые их описавших.

- К факторам патогенности относятся: аксонный транспорт, обеспечивающий перемещение по нервным волокнам; белок P, подавляющий иммунный ответ; белок G — антиген, способствующий выработке иммуноглобулинов.

- Вирус сравнительно устойчив. Он сохраняется в окружающей среде при температуре от +2 до +16° до трех месяцев. Микроб чувствителен к высокой температуре, ультрафиолетовому излучению, этанолу и дезинфицирующим средствам. Быстро погибает при кипячении, высушивании и в кислой среде, но устойчив к низким температурам, антибиотикам и фенолу. В трупах зараженных животных вирус остается жизнеспособным в течение пяти недель, теряя патогенность.

- Культивирование осуществляется в клетках почек новорожденных хомячков, головного мозга белых мышей и желточном мешке куриных эмбрионов.

Врачи подчеркивают, что вирус бешенства представляет собой опасное инфекционное заболевание, передающееся через укусы зараженных животных. Инкубационный период может варьироваться от нескольких недель до нескольких месяцев, что затрудняет раннюю диагностику. Симптомы заболевания включают агитацию, паралич и нарушения сознания, что делает его крайне опасным. Врачи отмечают, что своевременная вакцинация после укуса является ключевым моментом в профилактике заболевания. Лечение бешенства, как правило, неэффективно после появления первых симптомов, поэтому важно немедленно обращаться за медицинской помощью. Специалисты рекомендуют проводить вакцинацию домашних животных и избегать контактов с дикими животными, чтобы снизить риск заражения.

Патогенетические особенности

Патогенные микроорганизмы проникают в организм через рану от укуса животного. В месте внедрения происходит первичное размножение микробов, сначала поражая мягкие ткани, затем вирусы проникают в нервные волокна и направляются к головному и спинному мозгу. Гематогенные и лимфогенные пути распространения возбудителя не играют значительной роли в развитии заболевания. Вирусы взаимодействуют с нейромедиаторами, что приводит к повышению возбудимости нейронов и их параличу. Этот механизм лежит в основе патогенеза заболевания.

Проникая в клетки мозговой ткани, вирусы вызывают серьезные нарушения в функционировании центральной нервной системы. У пациентов развивается негнойный менингоэнцефалит, что приводит к разрушению нервных клеток. На месте погибших нейронов формируются тельца Бабеша-Негри. Патоморфологические характеристики бешенства включают кровоизлияния в мозг, отек мозговой ткани, очаги некроза и дегенеративные изменения. Органическое поражение вызывает стойкие нарушения функций и нарушает иннервацию внутренних органов, что приводит к полиорганной недостаточности.

Быстрая деструкция жизненно важных центров в коре головного мозга проявляется судорожным синдромом, парезами и параличами. Пациенты впадают в кому и умирают от асфиксии и остановки сердца, вызванных поражением соответствующих центров в головном мозге. Смерть наступает быстро, без предварительного развития осложнений.

| Характеристика | Инфекция и её течение | Диагностика и лечение |

|---|---|---|

| Вирус: РНК-вирус рода Lyssavirus, семейства Rhabdoviridae | Передача: Укусы инфицированных животных (собаки, кошки, летучие мыши и др.), реже – через слюну, царапины. | Диагностика: * Клиническая картина (агрессия, гидрофобия, аэрофобия). * Обнаружение вируса в слюне, мозговой ткани (методы ПЦР, иммунофлуоресценции). * Определение антител к вирусу бешенства в сыворотке крови (РИФ, ELISA). |

| Морфология: Пулевидная форма вириона | Инкубационный период: От нескольких дней до нескольких лет (в среднем 2-3 месяца). | Лечение: * Профилактика: После контакта с потенциально инфицированным животным – введение иммуноглобулина против бешенства и вакцинация. * Лечение после инфицирования: Специфическая терапия (введение антирабического иммуноглобулина и вакцины) – эффективна только на ранних стадиях. |

| Тропизм: Нервная система | Стадии: * Продромальный период: Слабость, головная боль, лихорадка, дискомфорт в месте укуса. * Нервная стадия: Агрессия, возбуждение, бред, судороги, гидрофобия (боязнь воды), аэрофобия (боязнь воздуха), параличи. * Кома: Потеря сознания, смерть. |

Прогноз: Без лечения – летальный исход в 100% случаев. При своевременном лечении – высокая вероятность выживания. |

| Устойчивость: Чувствителен к ультрафиолетовому излучению, дезинфектантам. | Осложнения: Энцефалит, менингит, параличи. |

Эпидемиология

Основные эпидемиологические компоненты инфекции: источник, способы передачи и восприимчивый организм. Исключение любого из этих элементов останавливает эпидемический процесс.

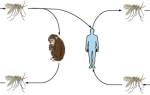

Природным резервуаром вируса бешенства являются дикие и домашние животные, включая сельскохозяйственных. Носители инфекции наиболее опасны в последние десять дней инкубационного периода и при выраженных клинических симптомах.

Микробы покидают организм инфицированных животных с секретом слюнных желез. Заражение человека происходит парентеральным путем через укусы, ослюнение поврежденной кожи, царапины и контакт с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Вирус проникает в кровь через рану. У 95% укушенных людей развивается патологический процесс. Контактное заражение может произойти при разделке убитых животных. Известны случаи аэрогенного заражения при вдыхании инфицированной слюны и пищевого заражения при употреблении мяса павших животных. Вирус бешенства не передается через бытовые предметы и не развивается при близком общении с зараженным человеком или медицинским работником.

Люди обладают общей восприимчивостью к бешенству, которая зависит от расположения очага поражения и глубины повреждения мягких тканей. Лица, укушенные в области шеи и лица, заболевают в 100% случаев. При укусах голеней, кистей и стоп риск составляет 30%. Основные источники заражения — домашние животные и скот. Инфекция особенно опасна для детей в сельской местности с большим числом бездомных собак. В Азии и Африке ежегодно от бешенства умирает более 50 тысяч человек.

Бешенство встречается повсеместно, кроме Антарктиды. В России вирус широко распространен в Липецкой, Тульской, Брянской областях и Москве. Ранняя и адекватная медицинская помощь может предотвратить развитие заболевания. Без вакцинации бешенство неизбежно приводит к летальному исходу.

Вирус бешенства вызывает серьезные опасения у людей, поскольку это заболевание практически всегда приводит к летальному исходу, если не начать лечение вовремя. Инфекция передается через укусы или царапины зараженных животных, чаще всего собак. Симптомы могут проявляться через несколько недель или даже месяцев после заражения, включая головные боли, лихорадку и изменения в поведении. Важно отметить, что на ранних стадиях болезнь можно диагностировать с помощью анализа слюны или тканей. Лечение включает введение вакцины и иммуноглобулина, что позволяет предотвратить развитие болезни. Однако, как только появляются неврологические симптомы, шансы на выздоровление стремятся к нулю. Поэтому профилактика, включая вакцинацию домашних животных и избегание контактов с дикими животными, играет ключевую роль в борьбе с этим опасным вирусом.

Симптоматика

Бешенство, как инфекционное заболевание, проходит несколько этапов.

-

Инкубационный период: Длительность зависит от места укуса. Укус на голове приводит к инкубации около двух недель, на руках и ногах — 2-3 месяца. На этом этапе симптомы отсутствуют.

-

Продромальный период — короткий этап, проявляющийся общим недомоганием, легкой температурой, зудом и болью в области раны. Иногда наблюдается воспаление рубца и окружающих тканей.

-

Начальная стадия (депрессивная): Изменяется поведение пациента. Появляются признаки поражения центральной нервной системы: головная боль, бессонница, потеря аппетита, апатия, подавленное настроение, тревожность и раздражительность, а также панические атаки. Неврологические и психические расстройства сопровождаются дискомфортом в груди и нарушениями пищеварения.

-

Разгар болезни (возбуждение): Эта стадия сменяет депрессию через 2-3 дня. У пациента возникают фобии: страх перед водой, воздухом, звуками и светом. Они отказываются от питья, уединяются и избегают общения. Стимулы, связанные с водой, вызывают сильный страх и приступы удушья. Несмотря на жажду, больные не могут пить. Наблюдаются спазмы мимических мышц, расширение зрачков и дрожь в руках. Возбуждение достигает пика: пациенты испытывают панику, кричат, дышат прерывисто и громко, становятся агрессивными, рвут одежду и кусаются. Эти изменения поведения сопровождаются обильным слюноотделением. По мере прогрессирования заболевания пациенты теряют в весе, отказываются от пищи и воды, что приводит к дегидратации. У них выражаются острые черты лица, возникают эпилептические припадки, бред и галлюцинации.

-

Терминальная паралитическая стадия: Проявляется апатией, ограничением движений и снижением чувствительности. Фобические приступы исчезают, и состояние временно улучшается. Больной начинает есть и пить, но вскоре температура поднимается, учащается сердцебиение, и давление падает. Мышцы глаз, скул и конечностей теряют силу, развивается паралич. Пациенты становятся неподвижными, их дыхание затрудняется, они долго смотрят в одну точку. Из-за паралича отвисает нижняя челюсть, возникает экзофтальм, а лицо выражает глубокую боль. У больных появляются икота, рвота и искаженный аппетит — они начинают есть несъедобные вещи. Паралитический процесс затрагивает и мозговые нервы, что может привести к остановке сердца и дыхания.

В редких случаях бешенство может протекать атипично, без характерных проявлений. «Тихое» бешенство отличается длительным инкубационным периодом, который может затягиваться до года. У таких пациентов отсутствуют эйфория, беспокойство, фобии и агрессия. Обычно сразу начинается паралитическая стадия. Диагностика атипичного бешенства представляет собой сложную задачу и чаще встречается у детей.

Диагностический процесс

Диагностика бешенства начинается с анализа клинических проявлений и сбора эпидемиологического анамнеза. Важным моментом является установление контакта с зараженным животным, что может проявляться в виде укуса, царапины или ослюнения. Симптоматика заболевания включает гидрофобию, аэрофобию, судороги, мышечные спазмы, повышенное слюноотделение и отвисшую челюсть. Врачи наблюдают за состоянием пациента, фиксируя мидриаз, необычное поведение и затрудненное дыхание.

Результаты вирусологических исследований и серодиагностики важны для установления диагноза. В лаборатории анализируют биоматериал пациента, включая ликвор, слюну и мозговую ткань, проводят биопробы и определяют наличие антител.

- Реакция иммунофлуоресценции — выявляет антигены вируса в мазках из мозговой и железистой ткани.

- Реакция нейтрализации, связывания комплемента, радиоиммунные и иммуноферментные анализы — используются для обнаружения антител к вирусу бешенства.

- ПЦР ликвора — метод для определения генетического материала вируса в образце.

- Биопроба на лабораторных грызунах — включает заражение их слюной или ликвором пациента.

- Гистологический анализ биопсийного материала — исследование мозговой ткани, полученной от умершего человека.

Все диагностические процедуры выполняются квалифицированными специалистами в лабораториях, работающих с особо опасными инфекциями. Окончательный диагноз бешенства обычно устанавливается только посмертно.

Лечебно-профилактические меры

Бешенство — опасное заболевание, часто приводящее к летальному исходу. Прогноз зависит от скорости обращения за медицинской помощью. При наличии выраженных симптомов шансы на выздоровление снижаются.

При поступлении пациента в медицинское учреждение проводят местные лечебные мероприятия: рану промывают, обрабатывают спиртом, иссекают и зашивают. Вводят иммуноглобулин. Специфическая терапия включает антирабическую вакцину. Вакцина не уничтожает вирус, но обучает организм распознавать его антигены, что запускает выработку антител. Формирование активного иммунитета занимает 13-15 дней. В этот период применяют иммуноглобулин с готовыми антителами от доноров. Однако для пациентов с клиническими проявлениями болезни эти методы неэффективны, и им назначают паллиативную терапию для облегчения состояния.

Пациентам с бешенством рекомендуется:

- Госпитализация в темное и тихое помещение,

- Симптоматическая терапия — антиконвульсанты, анестетики, седативные и снотворные препараты,

- Поддержка дыхательной функции и работы сердца,

- Парентеральное питание,

- Дегидратационные процедуры.

Специалисты работают над новыми терапевтическими подходами, включая иммуномодулирующую терапию с введением специфических иммуноглобулинов. Экспериментальные исследования показывают, что гипотермия головного мозга может быть эффективной. Новые методы интенсивной терапии направлены на продление жизни пациентов и улучшение их состояния. Тем не менее, бешенство остается серьезным инфекционным заболеванием с летальностью в 100%.

Для предотвращения заболевания необходимо вакцинировать домашних животных. Профилактическая вакцинация рекомендована ветеринарным врачам, фельдшерам, работникам лабораторий, лесникам, охотникам и сотрудникам мясоперерабатывающих предприятий. Вакцинация — единственный эффективный способ предотвращения бешенства.

Луи Пастер, микробиолог, открыл вакцину против бешенства в 1885 году, получив вакцинный штамм через многократное введение вируса в головной мозг кролика. Вакцину впервые ввели мальчику, укушенному собакой, и его организм справился с инфекцией. Современные антирабические вакцины вводятся шесть раз по специальной схеме до 90 дня. Если животное здорово, вакцинацию прекращают. К концу курса формируется стойкий иммунитет, и вирус уничтожается. Успех вакцинации зависит от времени начала лечения: чем раньше введена вакцина, тем лучше исход.

Вопрос-ответ

Как протекает вирус бешенства?

Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжёлые нарушения, приводящие к гибели заражённого практически в 100 % случаев.

Основные биологические характеристики вируса бешенства?

Вирусы рода Lyssavirus имеют спиральную симметрию, так что их инфекционные частицы имеют практически цилиндрическую форму. Они характеризуются поражением нервных клеток млекопитающих. Вирус бешенства имеет форму пули с длиной около 180 нм и поперечный разрез диаметром около 75 нм.

Советы

СОВЕТ №1

Если вы были укушены животным, которое может быть носителем вируса бешенства, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Важно как можно скорее получить постконтактную вакцинацию, чтобы предотвратить развитие болезни.

СОВЕТ №2

Изучите информацию о животных, которые могут быть носителями бешенства, и избегайте контакта с дикими животными. Если вы видите подозрительное поведение у животного, лучше держитесь на расстоянии и сообщите об этом местным властям.

СОВЕТ №3

Регулярно вакцинируйте своих домашних животных от бешенства и следите за их состоянием здоровья. Это не только защитит их, но и снизит риск передачи вируса людям.

СОВЕТ №4

Будьте внимательны к симптомам бешенства, таким как изменение поведения, агрессия, паралич и другие неврологические проявления. Если вы заметили такие симптомы у животного, немедленно сообщите об этом ветеринару или в службу контроля за животными.