Этиология

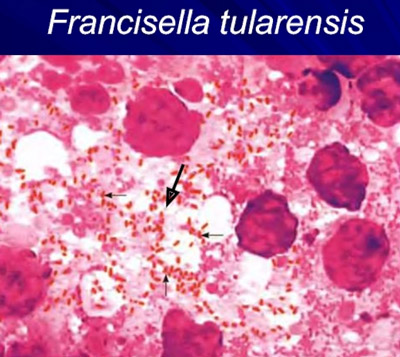

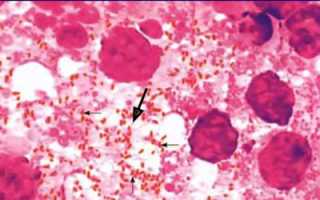

Francisella tularensis — патогенный микроорганизм, вызывающий инфекцию. Эта грамотрицательная бактерия отличается высокой вирулентностью и уникальными морфологическими, физиологическими, тинкториальными, культуральными, антигенными и биохимическими характеристиками. Специфические фенотипические признаки позволяют различать подвиды и биовары. Внутриклеточный паразит обитает в фагоцитах, подавляя их способность уничтожать чуждые организмы и ослабляя иммунную защиту хозяина. Туляремийная палочка устойчива к внешним условиям.

- Francisella tularensis — неподвижная аэробная палочка, не образующая жгутиков и спор, с капсулой, защищающей её от неблагоприятных условий. Бактерии обладают выраженным полиморфизмом и могут принимать форму мелких коккобацилл.

- Клетка хорошо воспринимает красители, такие как фуксин Циля и метиленовый синий. Для диагностики используется метод Романовского-Гимзе.

- Микроб не растёт на простых питательных средах, таких как МПА и МПБ. Ему необходимы витамины, глюкоза и другие специфические вещества. Francisella tularensis — строго аэробный организм, погибающий в бескислородной среде. Культивируется на сложных твердых и жидких средах с желтком, кровью, цистеином и экстрактами тканей. В лабораторных условиях франциселла растёт медленно.

- Возбудитель устойчив к внешним факторам, долго сохраняется в водоемах, почве, зерне и шкурах мертвых животных. Бактерии активны при 0 °C до 10 месяцев, а при −30 °C — около года. Они чувствительны к кипячению, ультрафиолету и дезинфицирующим средствам, таким как фенол, формалин, этанол и хлорная известь. Для уничтожения культуры применяют дезрастворы, автоклавирование и сжигание. Бактерии чувствительны к антибиотикам, включая «Стрептомицин», «Эритромицин», «Левомицетин», «Тетрациклин» и «Рифампицин», но устойчивы к пенициллинам.

- Возбудитель туляремии — биохимически активный микроорганизм с широким спектром ферментов, способствующих инвазии, адгезии и проникновению в макрофаги. К ним относятся нейраминидаза, липаза, гиалуронидаза, ДНКаза и протеаза. Эти ферменты разрушают рецепторы на клетках, позволяя микробам внедряться и прикрепляться. Многие из них обладают антигенными свойствами.

- Факторы патогенности способствуют проникновению микробов в организм и их распространению. Капсула защищает клетку от дезинфицирующих средств и высыхания, способствует прилипанию к эпителиоцитам, содержит питательные вещества, активирует иммунную систему и стимулирует антимикробный ответ. Белки внешней мембраны модулируют активность макрофагов, проникая в фагоциты и нарушая их функции, связываются с антителами и деактивируют систему комплимента. Липополисахарид — основной фактор и главный антиген, действующий как эндотоксин, вызывая интоксикацию и инфекционно-токсический шок. Он активирует гуморальный иммунитет и обеспечивает феномен аттенуации — переход активной формы бактерии в неактивную при культивировании в лабораторных условиях. Francisella tularensis имеет О- и Vi-антигены.

Туляремия — это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Francisella tularensis. Врачи отмечают, что заражение может произойти через укус насекомого, контакт с инфицированными животными или при вдыхании аэрозолей. Симптоматика заболевания разнообразна и может включать лихорадку, головную боль, усталость, а также воспаление лимфатических узлов. Важно отметить, что проявления могут варьироваться в зависимости от пути заражения.

Лечение туляремии обычно включает антибиотики, такие как стрептомицин или тетрациклин, которые наиболее эффективны при раннем начале терапии. Врачи подчеркивают, что своевременное обращение за медицинской помощью значительно повышает шансы на успешное выздоровление. Профилактика заключается в избегании контактов с потенциально инфицированными животными, использовании защитной одежды и соблюдении гигиенических норм при работе с природой. Важно также проводить вакцинацию в эндемичных районах, чтобы снизить риск заболевания.

Этиология и патогенез

Франциселла обитает в организмах диких грызунов, птиц, мелких млекопитающих и домашних животных, таких как коровы, овцы и свиньи. Зараженный человек не представляет опасности для окружающих и не может заразить других.

Инфекция передается несколькими способами:

- Трансмиссивный путь — заражение происходит через укусы переносчиков, таких как клещи и комары. Бактерии находятся в их пищеварительном тракте и попадают в ранку на коже при укусе. Этот способ передачи туляремийной палочки наиболее распространен.

- Контактный путь — заражение происходит при взаимодействии с инфицированными животными или предметами, загрязненными их выделениями. Этот путь чаще встречается в сельской местности и затрагивает работников фермерских хозяйств, скотобоен и мясных комбинатов, а также любителей рыбалки и охоты. Контактный путь приводит к локальным формам туляремии.

- Алиментарный и водный пути связаны с употреблением пищи и воды, содержащих бактерии. Грызуны выделяют возбудителя через мочу и экскременты в окружающую среду — почву и водоемы. Эти способы инфицирования часто приводят к абдоминальной форме заболевания.

- Воздушно-пылевой путь — инфекция распространяется при вдыхании пыли с патогенными микроорганизмами. У заболевших наблюдаются поражения органов дыхания, развиваются бронхит и пневмония. В группу риска входят работники мельниц, фермеры и те, кто обрабатывает зерновые и фуражные культуры.

Люди полностью восприимчивы к инфекции — патологический процесс всегда развивается. Чаще всего болеют взрослые мужчины, что связано с профессиональной деятельностью. Туляремия чаще фиксировалась у жителей сельских районов, но в последнее время наблюдается рост заболеваемости и в крупных городах.

Патогенетические этапы инфекционного процесса:

- Проникновение туляремийной бактерии в организм,

- Образование первичного очага — пятна, которое трансформируется в папулу, везикулу, пустулу и небольшую язву,

- Попадание микробов в лимфатическую систему и поражение лимфоузлов,

- Активное размножение патогенов,

- Развитие лимфаденита,

- Формирование бубона — увеличенного воспаленного лимфоузла,

- Гибель бактерий и выброс эндотоксина в кровь,

- Усугубление местного воспалительного процесса,

- Интоксикационный синдром,

- Бактериемия,

- Проникновение микробов во внутренние органы,

- Развитие специфического воспаления в легких, печени и селезенке,

- Гематогенное диссеминирование и генерализация инфекции,

- Образование туляремийных гранулем — бело-желтых округлых образований с очагами некроза в центре,

- Нарушение функции пораженных органов,

- Нагноение и вскрытие первичных бубонов,

- Рубцевание язвы,

- Аллергические реакции.

Francisella tularentis может вызывать аллергическую реакцию в рамках иммунного ответа.

| Аспект Туляремии | Описание | Меры |

|---|---|---|

| Понятие | Острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Francisella tularensis. Может протекать в различных формах, поражая кожу, лимфатические узлы, легкие, глаза и другие органы. | — |

| Заражение (пути передачи) | Контактный (через поврежденную кожу или слизистые оболочки при контакте с инфицированными животными или их тканями), алиментарный (через употребление зараженной воды или пищи), аэрогенный (вдыхание инфицированного аэрозоля), трансмиссивный (укусы кровососущих насекомых). | Избегать контакта с дикими животными (зайцами, грызунами), употреблять кипяченую воду, тщательно мыть руки после контакта с почвой, водой, животными. |

| Симптоматика (в зависимости от формы) | Кожная: язва на месте внедрения инфекции, увеличение регионарных лимфатических узлов. Бубонная: увеличение лимфатических узлов, лихорадка, слабость, головная боль. Легочная: кашель, одышка, боль в груди, лихорадка. Глазная: конъюнктивит, боль в глазах. Глоточно-ангинальная: ангина, увеличение шейных лимфатических узлов. Тифоидная: высокая лихорадка, выраженная интоксикация. | Немедленно обратиться к врачу при появлении подозрительных симптомов. |

| Лечение | Антибиотикотерапия (стрептомицин, тетрациклин, гентамицин). Симптоматическое лечение (жаропонижающие, обезболивающие). | Строгое соблюдение предписаний врача. |

| Профилактика | Защита от укусов насекомых, избегание контакта с дикими животными и их тушами, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция воды и продуктов питания. Вакцинация (в отдельных случаях, по показаниям). | Соблюдение мер предосторожности при работе с потенциально зараженными материалами. |

Симптоматика

Существует несколько форм туляремийной инфекции, различающихся местом первичного очага и клиническими проявлениями. Общие симптомы заболевания указывают на интоксикацию:

- Повышенная температура,

- Озноб,

- Головная боль,

- Мышечные боли,

- Общая слабость,

- Сыпь на коже,

- Потеря аппетита,

- Рвота,

- Кровотечения из носа,

- Повышенная потливость,

- Проблемы со сном,

- Эйфория.

Температура может достигать высоких значений. Лихорадка длится от нескольких недель до 2-3 месяцев. При осмотре отмечаются отечность лица, покраснение горла, инъекция склер и полиморфная сыпь (эритема, пятна, папулы, пузырьки, петехии). У больных наблюдаются брадикардия, пониженное артериальное давление, увеличение печени и селезенки. Эти симптомы вызваны эндотоксином, который попадает в кровь после гибели бактерий и вызывает пирогенные, аллергические и некротические реакции.

Основной морфологический признак туляремии — бубон. Это воспаленный лимфоузел рядом с местом внедрения инфекции. Он болезненный и значительно увеличен, с четкими контурами и без признаков периаденита. Со временем болевой синдром уменьшается, бубоны могут рассасываться или нагнаиваться, вскрываться и выделять гной.

- Бубонная форма возникает из-за размножения туляремийной палочки в лимфоузлах. Бубоны появляются на 3-4 день болезни, обычно в паху, на внутренней стороне бедра и в подмышечной области. Сначала их размер 2-3 см, затем до 8-10 см. Они выступают под кожей, слабо связаны с жировой клетчаткой и немного подвижны. Бубоны могут исчезнуть в течение 2-3 месяцев или нагнаиваться. После вскрытия гнойника болезненность проходит. Гнойное отделяемое белого цвета, густое, содержит погибшие лейкоциты и бактерии.

- Язвенно-бубонная форма возникает при укусе насекомого-переносчика. На месте повреждения появляется пятно, которое превращается в папулу, затем в везикулу и пустулу — глубокое образование с гноем. После вскрытия пустулы образуется малоболезненная язва с приподнятыми краями и темной коркой, напоминающей кокарду. По мере формирования язвы появляется бубон.

- При повреждении конъюнктивы развивается глазобубонная форма. У пациентов возникает конъюнктивит с папулами, эрозиями и язвами, выделяющими желтый гной. Остальные части глаза не затрагиваются. Веки отекают, затрудняется движение глаз, возникает регионарный лимфаденит. Это редкое и тяжелое заболевание, плохо поддающееся лечению.

- Ангинозно-бубонная форма возникает при алиментарном инфицировании. Микробы проникают с сырой водой или некачественной пищей. Пациенты испытывают резкую боль в горле и отказываются от еды. Миндалины увеличены, отечны, покрыты трудно отделяемыми фибринозными пленками серого цвета. На них образуются глубокие язвы с некротическим центром, медленно заживающие и оставляющие грубые дефекты. Лимфоузлы под челюстью, за ушами и на шее воспаляются и увеличиваются, обычно процесс развивается с одной стороны.

- Абдоминальная форма связана с воспалением брыжеечных лимфоузлов. Пациенты жалуются на дискомфорт и боль в животе, диспепсические расстройства, нарушения стула. При пальпации определяется боль в области пупка, напряжение мышц передней брюшной стенки, увеличение печени и селезенки. На УЗИ выявляются воспаленные брыжеечные лимфоузлы. Одним из серьезных осложнений является кишечное кровотечение.

- Легочная форма проявляется как бронхит или пневмония при вдыхании пылевых частиц с бактериями. У больных появляются боли в груди, приступообразный продуктивный кашель с вязкой мокротой, одышка. Мокрота может быть скудной, слизистой или слизисто-гнойной, в тяжелых случаях — геморрагической. Увеличиваются лимфоузлы средостения, в легких слышны хрипы. Пневмония протекает тяжелее и дольше, чем бронхит, с периодическими рецидивами и множеством осложнений.

- Генерализованная форма (септическая) напоминает сепсис. Симптомы включают фебрильную лихорадку, головную боль, сильный озноб, боли в мышцах и суставах, слабость, помрачение сознания, бред, галлюцинации, слабый пульс, пониженное артериальное давление, увеличение печени и селезенки, стойкую розеолезно-петехиальную сыпь на лице, шее и конечностях. Сыпь возникает из-за воздействия эндотоксина на капилляры, кровь проникает в кожу. Розеолезная сыпь на верхних конечностях напоминает перчатки, на нижних — гетры, на шее — воротник, на лице — маску. Гематогенная диссеминация возбудителя приводит к образованию вторичных бубонов. Септическая форма наиболее сложная и чаще развивается у людей с иммунодефицитом. В крови обнаруживается большое количество туляремийных бактерий и токсинов. Поражаются несколько органов и систем, что приводит к полиорганной недостаточности. Осложнения туляремии могут включать менингиты, энцефалиты, миокардиодистрофию и аритмию.

Туляремия — это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Francisella tularensis. Заражение происходит чаще всего через укус заражённых насекомых, контакт с инфицированными животными или при употреблении contaminated food. Симптомы могут варьироваться, но обычно включают лихорадку, озноб, головную боль и воспаление лимфатических узлов. В некоторых случаях наблюдаются кожные высыпания и пневмония. Лечение заключается в применении антибиотиков, таких как стрептомицин или тетрациклин, которые эффективны при раннем обращении к врачу. Профилактика включает избегание контакта с дикими животными, использование защитной одежды и соблюдение гигиенических норм при работе с потенциально заражёнными материалами. Осведомлённость о заболевании и его симптомах играет ключевую роль в предотвращении распространения туляремии.

Диагностические мероприятия

К признакам, вызывающим беспокойство у врача-инфекциониста, относятся высокая температура, увеличение лимфатических узлов и кожные язвы. При сборе анамнеза важно выяснить, был ли контакт с дикими млекопитающими или инфицированными людьми, посещение районов с повышенным риском, а также наличие укусов клещей, слепней или комаров. Важно учитывать время появления симптомов, их характер и выраженность.

Врач проводит осмотр и физикальное обследование пациента. Эти данные помогают предположить возможную патологию и разработать план действий. Для окончательной диагностики необходимо выделить возбудителя инфекции из клинического материала. В качестве образцов могут использоваться кровь, отделяемое из бубонов, гной из язв и мокрота.

Методы лабораторной диагностики туляремийной инфекции:

- Бактериологическое исследование – посев на флору с идентификацией возбудителя, результаты которого известны на 7-10 день заболевания. Этот анализ выполняется редко, так как бактерии туляремии требуют специфических питательных сред и долго растут в лаборатории.

- Серологическое исследование на антитела к Francisella tularensis – реакция агглютинации с определением титра специфических иммуноглобулинов. Сыворотку крови соединяют с туляремийным диагностическим материалом, содержащим миллиарды микробов. Появление осадка указывает на положительный результат, его отсутствие – на отрицательный. Затем выполняется развернутая реакция в пробирках.

- Иммуноферментный анализ — высокочувствительный серологический тест, который может дать положительный результат с 6 по 10 день болезни.

- ПЦР-диагностика — метод, позволяющий быстро и точно выявить ДНК микробов в образце.

- Аллергическая проба с внутрикожным введением тулярина, результаты которой видны на 3-5 день. На месте введения образуется инфильтрат, размер которого позволяет оценить результат теста: более 5 мм – положительный, что указывает на наличие туляремии. Положительная проба может быть также у вакцинированных или переболевших людей.

- Гемограмма — признаки бактериального воспаления: лейкоцитоз, сдвиг формулы влево, повышение СОЭ.

- ОАМ — признаки интоксикации: протеинурия и другие патологические примеси.

- Биологическая проба — заражение морских свинок и белых мышей пунктатом из увеличенных лимфоузлов с последующим бактериологическим исследованием. У зараженного животного берут кровь и засевают на специальные среды с аминокислотами, глюкозой и желтком. Посевы инкубируют при 37 градусах в течение пяти суток. Туляремийные бактерии растут в виде небольших колоний, напоминающих капли росы. Жидкие среды мутнеют, на дно выпадает осадок. Затем изучают морфологические и тинкториальные свойства микробов под микроскопом.

Рентгенологическое и томографическое исследование органов грудной клетки проводится при легочной форме туляремии.

Лечебный процесс

Пациенты с туляремией помещаются в инфекционное отделение и выписываются только после полного выздоровления. Им назначают этиотропную, патогенетическую и симптоматическую терапию.

- Для борьбы с бактериями туляремии используются антибиотики — аминогликозиды и тетрациклины: «Стрептомицин», «Гентомицин», «Доксициклин» и другие препараты широкого спектра. Лекарства вводятся внутримышечно на протяжении 10-14 дней.

- Больным проводят дезинтоксикационную терапию с коллоидными растворами и энтеросорбентами. В тяжелых случаях может быть назначен форсированный диурез.

- При необходимости применяются противовоспалительные и жаропонижающие средства: «Ибупрофен», «Нимесулид», «Мелоксикам».

- Антигистаминные препараты, такие как «Супрастинекс», «Диазолин», «Цетрин», снижают отечность и аллергические реакции.

- Сосудистые препараты — «Актовегин», «Циннаризин», «Винпоцетин» — улучшают микроциркуляцию и предотвращают гипоксические процессы.

- Поливитаминные комплексы назначаются для ускорения выздоровления и восстановления функций.

- Кожные язвы обрабатываются антисептиками, а нагноившиеся бубоны вскрываются и дренируются.

Предупреждение и прогноз

Специфическая профилактика инфекций направлена на предотвращение заражения патогенными микроорганизмами и заболеваний. Важным аспектом является вакцинация в зонах с высоким риском инфицирования туляремией. Прививка доступна с семилетнего возраста. При отсутствии эпидемиологических показаний плановая иммунизация проводится только для определенных групп: работников сельского хозяйства, лесопилок, санитарных служб, дератизаторов, дезинфекторов и сотрудников лабораторий, работающих с особо опасными инфекциями.

Экстренная вакцинация начинается при массовом заболевании грызунов и выявлении случаев туляремии у людей. Вакцина содержит живые ослабленные бактерии с низким уровнем реактогенности, культивируемые в лабораторных условиях. Эффективность вакцинации высокая: в организме образуется значительное количество специфических антител. Полный иммунный ответ формируется через месяц после вакцинации и сохраняется 5 лет. Затем проводится ревакцинация – повторное введение вакцины.

К неспецифическим мерам предотвращения туляремии относятся действия по обеззараживанию источников инфекции и блокировке путей её передачи.

Прогноз заболевания при правильном лечении благоприятный – большинство заболевших выздоравливают. Однако при отсутствии своевременной терапии легочная и септическая формы могут привести к летальному исходу. Основными причинами смерти становятся тяжелые пневмонии, менингит и перитонит. Люди, перенесшие туляремию, не подвержены повторному заражению.

Вопрос-ответ

Как заражаются туляремии?

Инфекция передается человеку или непосредственно при контакте с животными (охота), или через заражённые пищевые продукты и воду, реже аспирационным путем (при дыхании – при обработке зерновых и фуражных продуктов, обмолоте хлеба), кровососущими членистоногими (слепень, клещ, комар и др.).

Как можно защититься от туляремии?

Самым действенным методом специфической профилактики туляремии является иммунизация. Прививки проводятся лицам, старше 7 лет и не имеющим медицинских противопоказаний один раз в 5 лет. Для защиты от кровососущих насекомых и клещей используют индивидуальные средства защиты (накомарники, репелленты и т. д.).

Советы

СОВЕТ №1

Обязательно соблюдайте меры предосторожности при работе с животными и их продуктами, особенно если вы находитесь в эндемичных районах. Используйте защитные перчатки и маски, чтобы минимизировать риск заражения.

СОВЕТ №2

Если вы заметили симптомы, такие как высокая температура, головная боль или воспаление лимфатических узлов, немедленно обратитесь к врачу. Ранняя диагностика и лечение значительно увеличивают шансы на полное выздоровление.

СОВЕТ №3

Изучите информацию о вакцинации против туляремии, особенно если вы планируете путешествия в районы, где эта болезнь распространена. Вакцинация может помочь снизить риск заражения.

СОВЕТ №4

Регулярно проводите дезинфекцию и уборку в местах, где могут находиться грызуны или другие потенциальные переносчики туляремии. Это поможет снизить вероятность контакта с инфекцией.