Этиология

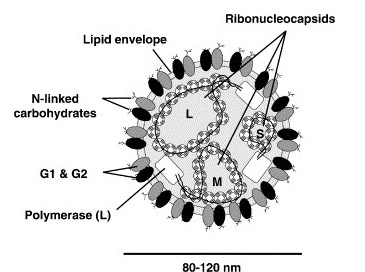

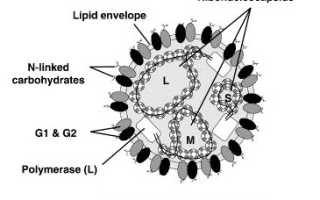

Возбудитель КГЛ — микроорганизм из семейства арбовирусов, передающийся через укусы клещей. Он имеет сферическую структуру и содержит РНК. Внешняя оболочка состоит из жиросодержащих соединений, на которой расположены нуклеокапсидный белок и два гликопротеина, определяющие вирулентность и патогенность вируса. После попадания в организм вирус проникает в цитоплазму клеток, где размножается и вызывает заболевания.

Арбовирус размножается в диапазонах температур от 22 до 25°С и от 36 до 38°С, что позволяет ему существовать в организмах насекомых, животных и человека.

Вирус устойчив к различным факторам окружающей среды, долго сохраняет жизнеспособность при замораживании и высушивании. Однако он инактивируется дезинфицирующими растворами и жирорастворителями, а также погибает при кипячении.

В лабораториях вирус культивируют в клетках почечной ткани обезьян, хомячков, белых мышей и свиней.

Врачи отмечают, что крымская геморрагическая лихорадка представляет собой серьезную угрозу для здоровья, особенно в эндемичных регионах. С каждым годом наблюдается увеличение числа случаев заболевания, что связано с изменениями в экосистеме и климатическими факторами. Диагностика болезни требует комплексного подхода, включая серологические исследования и ПЦР-методы, что позволяет быстро и точно определить наличие вируса. Врачи подчеркивают важность раннего выявления симптомов, таких как высокая температура, головная боль и кровотечения, для своевременного начала терапии. Лечение в основном симптоматическое, однако в тяжелых случаях может потребоваться госпитализация. Специалисты акцентируют внимание на необходимости профилактических мер, таких как вакцинация и контроль популяции клещей, что поможет снизить риск распространения инфекции.

Эпидемиологические особенности

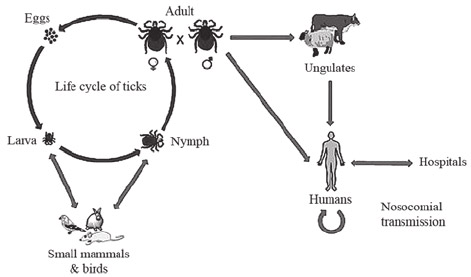

Природными резервуарами инфекции являются грызуны, зайцы, ежи, суслики, тушканчики, лисы, коровы, козы, лошади, птицы и собаки. Переносчиками возбудителя инфекции выступают иксодовые клещи Hyalomma marginatus, которые являются пожизненными носителями и могут передавать инфекцию потомству на стадии яйца.

Клещи, способные переносить инфекцию, обитают в степных и лесостепных зонах, но могут проникать на дачные участки и в хозяйственные постройки.

Инфекция распространяется следующими путями:

- Трансмиссивный — через укус клеща,

- Контактный — при раздавливании зараженного клеща во время удаления с животных,

- Аспирационный — при стрижке овец и вдыхании инфицированного воздуха.

Также возможно внутрибольничное заражение из-за недостаточно стерилизованных медицинских инструментов. Зафиксированы редкие случаи заражения через употребление инфицированного молока. Полная клиническая картина заболевания может развиться всего за несколько часов.

Восприимчивость к КГЛ высока. Заболевание чаще затрагивает работников сельского хозяйства, ухаживающих за животными и занимающихся заготовкой сена, а также животноводов, пастухов, доярок, ветеринаров, охотников, домохозяек, пенсионеров и служащих с крупным рогатым скотом, а также медиков, контактирующих с больными. Чаще всего заражаются мужчины в возрасте 20-50 лет. У детей заболевание встречается редко, но протекает тяжело из-за незрелости иммунной системы.

Наибольшее количество случаев заболевания наблюдается весной и летом, особенно с марта по сентябрь, когда активность клещей возрастает и начинается сезон сельскохозяйственных работ.

| Стадия развития КГЛ | Клинические проявления | Диагностические мероприятия |

|---|---|---|

| Инкубационный период (1-14 дней) | Бессимптомное течение | Неспецифические анализы крови (неинформативны) |

| Острая фаза (1-10 дней) | Лихорадка, головная боль, миалгия, слабость, тошнота, рвота, боли в животе, кожные высыпания (петехии, экхимозы), увеличение печени и селезенки, нарушение сознания (в тяжелых случаях) | Общий анализ крови (лейкопения, тромбоцитопения), биохимический анализ крови (повышение активности печеночных ферментов), ПЦР-диагностика (обнаружение РНК вируса), серологическое исследование (обнаружение IgM и IgG антител к вирусу КГЛ) |

| Реконвалесценция (несколько недель) | Постепенное снижение температуры, уменьшение интенсивности других симптомов, возможно сохранение слабости и астении | Динамическое наблюдение, контроль анализов крови |

| Осложнения | Кровотечения (носовые, желудочно-кишечные), почечная недостаточность, энцефалит, пневмония | Соответствующие диагностические исследования в зависимости от осложнения (например, УЗИ почек, КТ головного мозга) |

Патогенез

Патоморфологические изменения при КГЛ проявляются васкулитом инфекционного происхождения, дистрофическими процессами в органах и некротическими участками.

Патогенетические этапы инфекции:

- Проникновение патогенного микроорганизма в организм через трансмиссивный путь,

- Скопление микробов в тканевых макрофагах,

- Репликация вирусов внутри клеток,

- Выход микроорганизмов в системный кровоток,

- Вирусемия,

- Токсинемия,

- Формирование интоксикационного синдрома,

- Поражение эндотелиальных клеток сосудов,

- Увеличение проницаемости эндотелия,

- Просачивание эритроцитов в ткани,

- Геморрагии,

- Внутренние и наружные кровотечения,

- Внутрисосудистый тромбоз,

- Развитие синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания,

- Дисфункция органов и систем,

- Кровоизлияния в печень, почки, легкие, головной мозг и под кожу.

Патологоанатомические изменения при вскрытии включают множественные кровоизлияния в слизистые оболочки паренхиматозных органов, желудочно-кишечного тракта и головного мозга без признаков воспаления, а также гиперемию мозговых оболочек с очагами геморрагий и разрушением ткани.

Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) вызывает значительный интерес у медицинского сообщества и населения, особенно в эндемичных регионах. Люди отмечают, что заболевание, передающееся через укусы клещей, требует особого внимания, особенно в весенне-летний период. Развитие КГЛ может быть стремительным, и симптомы, такие как высокая температура, головная боль и кровотечения, вызывают серьезные опасения.

Диагностика заболевания основывается на клинических проявлениях и лабораторных тестах, включая серологические исследования. Многие пациенты подчеркивают важность раннего обращения к врачу, так как это значительно повышает шансы на успешное лечение. Терапия включает поддерживающие меры и, в некоторых случаях, противовирусные препараты.

Обсуждая профилактику, люди акцентируют внимание на необходимости использования репеллентов и защитной одежды при посещении лесных и травянистых мест. Информированность о КГЛ и ее симптомах играет ключевую роль в снижении заболеваемости и улучшении исходов лечения.

Клиническая картина

КГЛ начинается резко и протекает тяжело. Симптомы включают интоксикацию и геморрагию.

Инкубационный период зависит от способа заражения: при укусе клеща — около трех дней, при контактном — до семи дней. У людей с ослабленным иммунитетом он может сократиться до одного дня.

У пациентов наблюдается резкое повышение температуры, головная боль, озноб, покраснение лица, зева и конъюнктивы, слабость, головокружение, боли в мышцах и суставах, дискомфорт в животе, расстройства пищеварения, замедление сердечного ритма, светобоязнь, а также чередование возбуждения и агрессивности с апатией и сонливостью. В редких случаях возможны парестезии, боли в ногах, катаральные симптомы (насморк, боль в горле) и нарушения сознания.

Через несколько дней температура может нормализоваться или оставаться субфебрильной, после чего наступает вторая волна лихорадки с геморрагическими симптомами. У пациентов возникают кровотечения и кровоизлияния. На коже и слизистых появляются синяки, петехии, пурпура и экхимозы. Геморрагические высыпания на коже называют экзантемой, на слизистых — энантемой. Высыпания чаще локализуются на боковых поверхностях туловища, животе, конечностях, подмышечных и паховых складках. Позже начинают кровоточить десны и места инъекций, возникают носовые, маточные и кишечные кровотечения.

Пациенты жалуются на кровохарканье, боли в животе и пояснице, тяжесть в правом подреберье, диарею, сухость во рту и рвоту. В дальнейшем может развиться желтуха, олигурия и вялость. У больных учащается сердцебиение и снижается артериальное давление. Гиперемированное лицо бледнеет, появляются признаки акроцианоза — синие губы, нос, уши и пальцы. У пациентов увеличиваются лимфатические узлы и печень, возникают менингеальные симптомы, судороги, спутанность сознания и кома.

Лихорадка обычно продолжается 10-12 дней. Когда температура нормализуется и кровотечения прекращаются, наступает выздоровление. Однако пациенты остаются истощенными еще несколько месяцев. Астенический синдром может сохраняться 1-2 года, сопровождаясь головокружениями, низким давлением и тахикардией.

Заболевание может протекать в легкой, средней и тяжелой формах, в зависимости от выраженности геморрагического синдрома. У некоторых пациентов его проявления могут отсутствовать, и клиника болезни состоит только из симптомов интоксикации. В анализах крови выявляются тромбоцитопения и лейкопения, важные для диагностики.

При неблагоприятном исходе могут развиться опасные для жизни осложнения:

- Септические состояния,

- Отек легочной и мозговой ткани,

- Воспаление легких,

- Острая печеночно-почечная недостаточность,

- Тромбоз и воспаление вен,

- Миокардит,

- Массированные кровотечения и значительная кровопотеря,

- Шоковое состояние.

Диагностические мероприятия

Диагностика Конго-Крымской геморрагической лихорадки включает осмотр пациента, анализ жалоб и сбор эпидемиологического анамнеза. Важно выяснить, был ли пациент укушен клещом и находился ли в эндемичных районах весной или летом.

Для подтверждения диагноза проводятся лабораторные исследования:

- Гемограмма — выявление анемии, тромбоцитопении, лейкопении, нейтропении и повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ).

- Клинический анализ мочи — наличие протеинурии, олигурии, гипостенурии и гематурии.

- Анализ крови на биохимические маркеры печени — увеличение уровня трансаминаз.

- Коагулограмма — значительное снижение факторов свертывания, тромбоцитов и коагуляционных компонентов, а также уровня фибриногена и протромбина.

- Иммунограмма — определение титров IgM и IgG к вирусу КГЛ с помощью иммуноферментного анализа.

- ПЦР — выявление РНК вируса в биоматериале пациента.

- Серологические реакции — реакции связывания комплемента, непрямой гемагглютинации и непрямой иммунофлюоресценции с использованием парных сывороток. Это исследование позволяет определить количество антител к возбудителю.

- Вирусологическое исследование — биопроба на белых мышах, хомячках или морских свинках. Вирус, выделенный от пациента, вводится в организм лабораторных животных для наблюдения.

Лечение

Пациенты с подозрением на КГЛ помещаются в инфекционное отделение и изолируются в специализированные боксы. Медицинский персонал проходит обучение для обеспечения правильного ухода. Врачи назначают строгий постельный режим, специальную диету и исключают физические нагрузки.

Лечение КГЛ включает дезинтоксикационные, противовирусные, иммуномодулирующие и гемостатические методы. Диетотерапия основана на легко усваиваемой пище: нежирные бульоны, каши на воде, фруктовые и овощные пюре. После стабилизации состояния в рацион добавляют вареное мясо, рыбу и кисломолочные продукты.

Пациентам назначаются:

- Инфузии коллоидных и кристаллоидных растворов для восстановления водно-электролитного баланса и выведения токсинов: «Альбумин», «Натрия хлорид», «Реополиглюкин», «Гемодез»;

- Переливание крови, эритроцитарной и тромбоцитарной массы, замороженной плазмы;

- Жаропонижающие препараты из группы НПВС: «Ибупрофен», «Нурофен», «Парацетамол»;

- Диуретики: «Фуросемид», «Верошпирон», «Маннитол»;

- Гемостатики: «Этамзилат», «Дицинон», «Викасол»;

- Противовирусные средства: «Ингавирин», «Интерферон»;

- Антибиотики при вторичной бактериальной инфекции;

- Иммунотерапия — введение специфического гипериммунного иммуноглобулина лошади;

- Кортикостероиды при инфекционном шоке: «Дексаметазон», «Гидрокортизон»;

- Поливитаминные комплексы.

Видео: диагностика и лечение Конго-Крымской геморрагической лихорадки

Профилактика и прогноз

Для предотвращения заражения и развития заболевания необходимо активно бороться с клещами. Проводятся дезинсекционные мероприятия: акарицидами обрабатываются помещения для скота и пастбища в природных очагах. Однако уничтожение клещей, переносящих инфекцию, часто оказывается недостаточно эффективным.

Тем, кто планирует время на природе, следует надеть закрытую одежду, заправить брюки в сапоги, взять головной убор и использовать репелленты. Их распыляют на кожу и одежду для предотвращения присасывания паразитов. После возвращения домой важно тщательно осмотреть себя, особенно голову и естественные складки кожи.

Если клещ укусил человека, необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение. Сотрудники инфекционного отделения должны осторожно проводить инвазивные процедуры, использовать одноразовые иглы и шприцы, а также соблюдать технику безопасности при работе с биоматериалом. Экстренная профилактика для лиц, контактировавших с зараженной кровью, включает введение иммуноглобулина, полученного из сыворотки реконвалесцентов.

Специалисты Роспотребнадзора контролируют состояние природных очагов инфекции и проводят санитарно-просветительскую работу среди населения. Специфическая профилактика включает вакцинацию, рекомендованную жителям эндемичных регионов и туристам, планирующим их посещение.

Прогноз по КГЛ зависит от времени госпитализации, лечебной тактики и качества ухода за пациентом. Быстрое прогрессирование и тяжелое течение заболевания могут привести к опасным для жизни осложнениям. Задержка в лечебно-диагностических мероприятиях и начало кровотечения могут привести к летальному исходу. Для спасения жизни пациента необходимо своевременно начать лечение.

КГЛ — серьезное заболевание, требующее немедленной госпитализации и терапии. Упущенное время может стоить жизни. Серьезные осложнения развиваются быстро. Чтобы избежать прогрессирования болезни, важно при первых симптомах обратиться к врачу. Уровень заболеваемости КГЛ в стране значительно возрос, что связано с недостаточной эффективностью противоэпидемических мероприятий и отсутствием должной обработки скота от клещей.

Вопрос-ответ

Какой диагностический тест используется для диагностики ККГЛ?

Тестирование и диагностика. Медицинские работники диагностируют ККГЛ с помощью следующих тестов: полимеразная цепная реакция в реальном времени (ОТ-ПЦР), выявление антител в крови.

Основной метод диагностики геморрагической лихорадки с почечным синдромом?

Специфическая лабораторная диагностика геморрагической лихорадки с почечным синдромом проводится с помощью серологических методов (ИФА, РНИФ, РИА) в динамике. ПЦР-диагностика позволяет выявить РНК возбудителя в первые дни болезни. УЗИ органов брюшной полости и почек, электрокардиография.

Какие мероприятия необходимо проводить в очаге ККГЛ?

В населенных пунктах, расположенных в природном очаге ККГЛ, необходимо регулярно проводить очистку территории от навоза и мусора, выкашивание и сжигание сорной растительности, расчистку кустарников, ремонт и заделку щелей, трещин, нор с предварительной заливкой их мазутом, автолом, креолином.

Советы

СОВЕТ №1

Регулярно проводите профилактические меры, особенно если вы находитесь в эндемичных районах. Используйте репелленты, носите защитную одежду и избегайте мест с высокой травой, где могут обитать клещи.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на симптомы, такие как высокая температура, головная боль и мышечные боли. При их появлении немедленно обратитесь к врачу для диагностики и исключения крымской геморрагической лихорадки.

СОВЕТ №3

Следите за новыми рекомендациями и вакцинациями, связанными с крымской геморрагической лихорадкой. Обсудите с врачом возможность вакцинации, если вы планируете поездки в рискованные регионы.

СОВЕТ №4

Обучите своих близких основам первой помощи и распознаванию симптомов крымской геморрагической лихорадки. Это поможет быстро реагировать в случае необходимости и повысит шансы на успешное лечение.