Этиология

Streptococcus pneumoniae был впервые выделен Луи Пастером в 1881 году. В 1884 году Френкель и Вайхзельбаум подтвердили его роль в бактериальном воспалении легких.

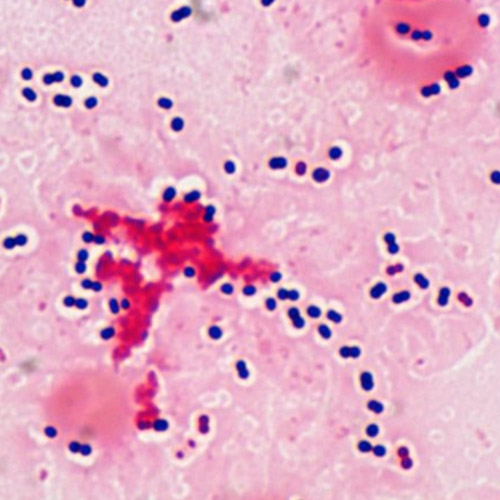

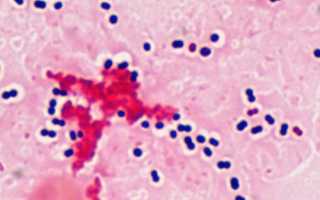

- Морфология. Streptococcus pneumoniae — бактерии округлой или вытянутой формы, образующие пары. Эти неподвижные диплококки не образуют спор. Клеточная стенка состоит из пептидогликана, углеводов, тейхоевых кислот, липопротеинов и поверхностных белков. Полисахаридная капсула защищает бактерии от фагоцитов.

- Тинкториальные свойства. Streptococcus pneumoniae окрашиваются по Грамму в синий цвет. В мазке из биоматериала они имеют ланцетовидную форму и располагаются парами. Лабораторные колонии представляют собой округлые бактерии, образующие короткие цепочки.

- Физиологические свойства. Streptococcus pneumoniae могут расти как в присутствии кислорода, так и в анаэробных условиях. Размножение происходит митотическим делением с наследованием генетического материала от родительской клетки. Бактерии неустойчивы к внешней среде, быстро погибают при нагревании до 60 градусов и под воздействием дезинфицирующих средств, желчи и оптохина, которые используются для их идентификации. Микробы сохраняют жизнеспособность при замораживании и высыхании, но с увеличением времени в окружающей среде их патогенные свойства ослабевают.

- Культуральные свойства. Streptococcus pneumoniae предъявляют высокие требования к питательным средам. Для их культивирования необходима высокая концентрация углекислого газа. Они развиваются на специализированных средах с компонентами крови, которые служат источником энергии. Посевы инкубируют при 37 °С, хотя бактерии могут расти и в более широком диапазоне температур. На кровяном агаре через сутки образуются полупрозрачные сероватые мелкие колонии с зеленоватым гемолизом по краям. В бульоне Streptococcus pneumoniae образуют диффузную мутность и осадок на дне пробирки.

- Биохимия. Streptococcus pneumoniae — каталазо- и оксидазоотрицательные бактерии, способные ферментировать лактозу, аргинин, раффинозу и трегалозу.

- Антигены. Streptococcus pneumoniae обладают соматическими и капсульными антигенами. К факторам патогенности относятся капсула, М-белок клеточной стенки, эндотоксин и ферменты, способствующие адгезии к эпителию, инвазии в эпителиоциты, подавлению фагоцитоза и развитию воспалительных процессов.

Врачи отмечают, что Streptococcus pneumoniae является одним из наиболее распространенных патогенов, вызывающих пневмонию, менингит и другие серьезные инфекции. Этот грамположительный кокк обладает высокой патогенностью благодаря своей способности к образованию капсулы, что затрудняет фагоцитоз. Врачи подчеркивают важность ранней диагностики, которая включает микробиологические исследования и серологические тесты. Лечение инфекций, вызванных Streptococcus pneumoniae, часто требует применения антибиотиков, однако устойчивость к ним становится все более актуальной проблемой. Поэтому специалисты рекомендуют вакцинацию как эффективный способ профилактики, особенно для групп риска, таких как пожилые люди и дети. В целом, комплексный подход к диагностике и лечению инфекций, вызванных этим микроорганизмом, является ключевым для снижения заболеваемости и смертности.

Эпидемиология

Streptococcus pneumoniae встречается в окружающей среде и организме теплокровных животных, являясь естественным обитателем различных участков человеческого тела. В норме его количество не должно превышать 10^5 микробных клеток.

Заражение происходит через контакт с инфицированными или бессимптомными носителями. Бактерионосители не имеют симптомов, но могут передавать инфекцию, что делает их опасными с эпидемиологической точки зрения.

Инфекция распространяется следующими способами:

- Воздушно-капельным — при кашле, чихании или общении,

- Аспирационным — когда микробы из носа или горла попадают в легкие,

- Контактным — через грязные руки при непосредственном контакте, например, поцелуях или рукопожатиях,

- Алиментарным — через зараженные продукты,

- Гематогенным или лимфогенным — от первичного очага инфекции по организму,

- Трансплацентарным — от матери к плоду,

- Вертикальным — при заражении новорожденных во время родов.

К группе риска по пневмококковой инфекции относятся:

- Дети,

- Пожилые люди,

- Лица, перенесшие корь, грипп, ветряную оспу или коклюш,

- Алкоголики,

- Пациенты с хроническими заболеваниями.

Факторы, способствующие развитию заболевания:

- Стрессы,

- Переохлаждение,

- Иммунодефицит,

- Тяжелые заболевания, такие как анемия, миеломная болезнь, диабет,

- Периоды после операций,

- Длительное и неконтролируемое применение антибиотиков,

- Лечение цитостатиками или гормонами,

- Физическое перенапряжение,

- Неблагоприятная экологическая обстановка.

| Характеристика | Патогенность | Диагностика и Лечение |

|---|---|---|

| Морфология: Грамположительные диплококки, ланцетовидной формы, окруженные капсулой. Культуральные свойства: Факультативные анаэробы, растут на кровяном агаре, образуя альфа-гемолиз. Антигенная структура: Капсульный полисахарид (более 90 серотипов), белки поверхностной мембраны (например, белок А, белок С). Факторы вирулентности: Капсула (защита от фагоцитоза), пневмолизин (токсин, лизирующий эритроциты), IgA-протеаза (разрушает иммуноглобулины А), адгезины (связывание с клетками хозяина). |

Инвазивные заболевания: Пневмония, бактериемия, менингит, отит, синусит. Неинвазивные заболевания: Острый бронхит, обострение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Механизмы патогенности: Капсула препятствует фагоцитозу, пневмолизин вызывает повреждение клеток, IgA-протеаза снижает местный иммунитет, адгезины обеспечивают колонизацию. Факторы риска: Возраст (младенцы, пожилые), иммунодефицитные состояния, хронические заболевания (например, ХОБЛ, сахарный диабет), курение, алкоголизм. |

Микроскопия: Грам-положительные диплококки в мокроте или спинномозговой жидкости. Культуральный посев: Выделение S. pneumoniae из образцов (мокрота, кровь, ликвор). Антигенный тест: Быстрый тест на обнаружение пневмококкового полисахарида в моче, крови или спинномозговой жидкости. ПЦР: Обнаружение ДНК S. pneumoniae. Лечение: Пенициллин (при чувствительности), цефалоспорины, макролиды, фторхинолоны (при резистентности к пенициллину). Профилактика: Пневмококковая вакцинация (полисахаридная и конъюгированная). |

Патогенез

Патогенетические механизмы пневмококкового воспаления легких:

- Влияние провоцирующего фактора

- Уменьшение иммунной защиты

- Проникновение бактерий в организм

- Закрепление на эпителии дыхательных путей

- Размножение микроорганизмов в клетках эпителия

- Выработка белка, подавляющего активность иммунных клеток

- Формирование местного воспалительного процесса

- Образование язв и некротических очагов на слизистой трахеи и бронхов

- Выделение геморрагического экссудата

- Распространение инфекции в бронхолегочной системе

- Поражение плевральной области и накопление гнойного экссудата в плевральной полости

- Возникновение воспалительных очагов в легких

- Ущерб межальвеолярным перегородкам

- Слияние мелких воспалительных очагов

- Развитие долевой пневмонии

- Отек легочной ткани

- Нарушение проходимости воздуха по дыхательным путям

- Развитие дыхательной недостаточности

- Гипоксия и сердечная недостаточность

- Гематогенная диссеминация возбудителя из первичного очага в перикард, мозговые оболочки и суставы

Streptococcus pneumoniae, или пневмококк, является одной из наиболее распространенных причин бактериальных инфекций у человека. Этот грамположительный кокк может вызывать различные заболевания, включая пневмонию, менингит и отит. Патогенность S. pneumoniae обусловлена наличием капсулы, которая защищает бактерии от фагоцитоза, а также способностью производить токсичные вещества. Диагностика инфекции часто включает микробиологическое исследование образцов, таких как мокрота или спинномозговая жидкость, с последующим определением чувствительности к антибиотикам. Лечение обычно основано на антибиотиках, однако устойчивость к ним становится все более распространенной, что требует внимательного выбора терапии. Вакцинация против пневмококка является важной мерой профилактики, особенно для уязвимых групп населения.

Симптоматика

Симптомы заболеваний, вызванных Streptococcus pneumoniae, зависят от места поражения. У детей инфекция чаще всего затрагивает нос, горло и легкие.

- Ринит: обильные слизисто-гнойные выделения, субфебрилитет, ухудшение состояния, раздражительность, снижение аппетита.

- Фарингит: боль в горле, дискомфорт при глотании, отказ от пищи, вялость, увеличение лимфоузлов, покашливание, осиплость. ЛОР-врач может заметить гиперемию глотки, точечные кровоизлияния, отечные миндалины с рыхлым налетом и увеличение лимфоузлов.

- Ангина: увеличение миндалин с гнойным налетом, легко снимаемым шпателем. Симптомы: высокая температура, сильная боль при глотании, озноб, слабость, миалгия, головная боль, общее недомогание, затрудненное дыхание.

- Пневмококковая пневмония: резкое повышение температуры, озноб, одышка, потливость и другие признаки интоксикации. При лихорадке мучительный кашель с густой гнойной мокротой. Одна сторона грудной клетки может отставать при дыхании, кожа бледная, возможен акроцианоз. Боль в груди, диспепсия, удушье, сыпь, аритмия и помрачение сознания могут указывать на осложнения.

- Острый гнойный отит: шум в ушах, заложенность, резкая боль, снижение слуха, признаки интоксикации и гнойное отделяемое из слухового прохода.

- Гнойный пневмококковый менингит: серьезное заболевание, способное привести к инвалидности и смерти. Симптомы: головные боли, рвота, высокая температура, дезориентация, ригидность затылочных мышц, судороги, параличи, обмороки.

- Пневмококковый сепсис: симптомы интоксикации, лихорадка, тахикардия, пониженное артериальное давление, цианоз, одышка, сыпь на коже и слизистых, изменения сознания (заторможенность или гипервозбудимость).

Обнаружение микробов

Диагностика заболеваний, вызванных Streptococcus pneumoniae, представляет собой сложную задачу для медицинских специалистов. Это связано с уникальными характеристиками микробной клетки, биохимическими свойствами патогена, быстрым прогрессированием болезни, внезапным началом и коротким периодом инкубации, а также недостаточными знаниями о современных методах диагностики.

Микробиологическое исследование образцов от пациентов позволяет установить причину заболевания. В бактериологическую лабораторию отправляют биоматериал: при рините — выделения из носа, при фарингите — слизь из зева, при ангине — мазок с миндалин, при пневмонии — мокроту, а при плеврите — плевральный экссудат. При подозрении на распространение инфекции исследуют кровь и ликвор.

- На первом этапе проводится микроскопическое исследование биоматериала после окрашивания и фиксации. Streptococcus pneumoniae — грампозитивные кокки слегка вытянутой формы, располагающиеся парами или цепочками и окруженные микрокапсулой.

- Затем материал засевают на кровяной агар для первичной идентификации и сахарный бульон для накопления культуры, инкубируя в течение 24 часов.

- На следующий день анализируют чашки и изучают характер роста. На кровяном агаре образуются мелкие, прозрачные колонии с сероватым оттенком, окруженные зоной зеленящего гемолиза. В сахарном бульоне наблюдается рост в виде диффузной мути и легкого осадка.

- Для специальных тестов чистую культуру переносят на скошенный кровяной или сывороточный агар. Streptococcus pneumoniae не растет в присутствии оптохина и желчи, а также ферментирует инулин.

- На основе полученных данных выделенный микроб идентифицируют как Streptococcus pneumoniae. Далее определяется его чувствительность к антибиотикам и фагам.

Использование биопроб на лабораторных мышах позволяет выделить чистую культуру возбудителя. Из мокроты, ликвора или другого биоматериала готовят взвесь с помощью физраствора. Надосадочную жидкость вводят белым мышам интраперитонеально. Если мыши погибают в течение трех суток, из органов и крови готовят мазки-отпечатки, что позволяет сделать вывод о роли Streptococcus pneumoniae в патологии.

Серологическое исследование включает выявление антител к Streptococcus pneumoniae в крови пациента. К экспресс-методам относятся латексная агглютинация и иммуноферментный анализ (ИФА).

ПЦР-диагностика позволяет быстро установить диагноз, направлена на обнаружение генетического материала Streptococcus pneumoniae в исследуемом образце.

Общетерапевтические мероприятия

Для устранения патологии и ее симптомов необходимо воздействовать на причины, в частности, уничтожить бактерии. Пациентам назначаются антибиотики — противомикробные препараты. Патогенетическая терапия направлена на дезинтоксикацию организма и восстановление водно-электролитного баланса. Симптоматическое лечение включает жаропонижающие, антигистаминные и местные антисептики. Также могут быть рекомендованы иммуномодуляторы и иммуностимуляторы.

Больным с лихорадкой следует соблюдать постельный режим, пить много жидкости для выведения токсинов и правильно питаться — избегать грубой и термически раздражающей пищи, отдавая предпочтение пюре, разваренным кашам и молочным продуктам. Вернуться к обычному питанию можно только после исчезновения острых симптомов инфекции.

- Антибактериальная терапия включает препараты группы пенициллинов («Амоксиклав», «Аугментин»), аминогликозидов («Стрептомицин», «Канамицин»), макролидов («Азитромицин», «Кларитромицин») и цефалоспоринов («Цефалексин», «Цефтазидим»), с учетом результатов теста на чувствительность.

- «Бактериофаг стрептококковый» обладает противомикробным действием, разрушая бактерии, не нарушая естественную микрофлору.

- Для дезинтоксикации и дегидратации применяются коллоидные и кристаллоидные растворы, вводимые внутривенно.

- Диуретики («Верошпирон», «Диакарб», «Маннитол») помогают вывести токсины с мочой и снизить уровень интоксикации.

- Для предотвращения дисбактериоза кишечника, вызванного синтетическими препаратами, рекомендуется принимать пре- и пробиотики («Линекс», «Ацепол», «Бифиформ»).

- Для уменьшения отечности слизистой и снятия зуда показаны антигистаминные средства («Супрастин», «Зодак», «Диазолин»).

- При лихорадке используются жаропонижающие препараты («Нурофен», «Ибупрофен», «Парацетамол»).

- Местные антисептики для промывания носа и полоскания горла: «Фурацилин», «Хлорофиллипт», «Аквалор».

- Леденцы с антисептическим эффектом («Септолете», «Доктор Мом», «Граммидин») и спреи («Ингалипт», «Каметон», «Стопангин») могут быть полезны.

- Иммуномодуляторы («Полиоксидоний», «Ликопид», «Бронхомунал») помогают повысить защитные силы организма.

- Рекомендуются поливитамины и минеральные комплексы.

После устранения интоксикации назначаются физиотерапевтические процедуры: электрофорез, УВЧ, индуктотермия, СВЧ-терапия, аэроионотерапия, ингаляции, массаж грудной клетки, иглоукалывание и лечебная физкультура.

Своевременное и адекватное лечение обеспечивает благоприятный прогноз при инфекциях. В противном случае заболевание может затянуться, возникнут серьезные осложнения, возможен летальный исход.

Предупреждающие процедуры

Неспецифические меры профилактики инфекций, вызванных Streptococcus pneumoniae:

- Раннее выявление и лечение пациентов и носителей бактерий,

- Укрепление иммунной системы: закаливание, физическая активность, правильное питание,

- Борьба с курением,

- Отказ от алкоголя,

- Прием витаминов и минералов,

- Сбалансированное питание,

- Устранение хронических инфекций,

- Соблюдение санитарно-гигиенических норм,

- Ношение одежды по погоде,

- Защита от переохлаждения и сквозняков.

Специфическая профилактика включает массовую иммунизацию. Для вакцинации используется полисахаридная поливалентная вакцина, вводимая один раз. Ревакцинация рекомендуется для группы риска. В нашей стране вакцинация против пневмококковой инфекции обязательна и включена в Национальный календарь прививок Российской Федерации.

Вопрос-ответ

Какие факторы патогенности характерны для Streptococcus pneumoniae?

Возбудителем пневмококковой инфекции является бактерия Streptococcus pneumoniae – диплоидная коккобактерия. Фактором патогенности бактерии пневмококка является капсульный полисахарид (основной антиген, к которому вырабатываются антитела при заболевании пневмококковой инфекцией или здоровом носительстве пневмококка).

Какой диагностический тест используется для выявления Streptococcus pneumoniae?

Ваш врач может назначить посев на пневмококк, тест на пневмококковый антиген и/или ПЦР-тест на пневмококки для идентификации бактерий. Ваш образец может быть исследован методом окрашивания по Граму и/или бактериального посева, что предполагает выращивание бактерий в образце, чтобы определить тип возбудителя инфекции.

Чем лечить стрептококк пневмония?

Антибиотиками первого ряда при стрептококковой пневмонии выступают пенициллины (пенициллин G, карбенициллин, ампициллин, амоксициллин), которые часто применяются в комбинации с аминогликозидами. Препаратами второго и третьего ряда соответственно являются макролиды и цефалоспорины 2-го поколения.

Какой метод диагностики используется для идентификации Streptococcus pneumoniae?

Анализ на Streptococcus pneumoniae методом ПЦР. Исследование на Streptococcus pneumoniae – это лабораторный анализ на обнаружение генетического материала возбудителя и определения причины инфекционных заболеваний дыхательных путей.

Советы

СОВЕТ №1

Обратите внимание на симптомы: если вы заметили у себя или у близких признаки пневмонии, такие как высокая температура, кашель, одышка и боль в груди, не откладывайте визит к врачу. Ранняя диагностика может значительно улучшить прогноз и ускорить выздоровление.

СОВЕТ №2

Профилактика имеет значение: вакцинация против Streptococcus pneumoniae может снизить риск заражения, особенно у детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Обсудите с врачом возможность вакцинации и следуйте рекомендациям по прививкам.

СОВЕТ №3

Следите за состоянием здоровья: если вы уже перенесли инфекцию, важно регулярно проходить медицинские обследования, чтобы убедиться, что нет осложнений. Это особенно актуально для людей с хроническими заболеваниями легких или сердечно-сосудистой системы.

СОВЕТ №4

Не занимайтесь самолечением: при подозрении на инфекцию, вызванную Streptococcus pneumoniae, важно обратиться к врачу для назначения правильного лечения. Самостоятельный прием антибиотиков может привести к развитию устойчивости бактерий и ухудшению состояния.