Этиология

Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) может быть вызван легочными и внелегочными заболеваниями.

К легочным заболеваниям, способствующим ОРДС, относятся:

- Инфекционные воспаления легких,

- Травмы легочной ткани,

- Аспирация жидкостей,

- Кровотечения в легких,

- Пересадка легкого,

- Радиационный пневмонит,

- Пневмоторакс,

- Тромбоэмболия легочной артерии,

- Отравление ядовитыми газами.

Внелегочные факторы, способствующие развитию дистресс-синдрома, включают:

- Серьезные травмы,

- Ожоги,

- Сепсис,

- Пересадка костного мозга,

- Передозировка медикаментов или наркотиков,

- Обширные гемотрансфузии,

- Крупные хирургические операции,

- Шоковые состояния,

- ДВС-синдром,

- Уремия и кетоацидоз,

- Панкреонекроз,

- Системные заболевания,

- Онкологические болезни,

- Переохлаждение или перегрев.

Респираторный дистресс-синдром (РДС) является серьезным состоянием, которое требует внимательного подхода со стороны медицинских специалистов. Врачи отмечают, что основными причинами РДС могут быть травмы легких, инфекционные заболевания, а также аспирация. Развитие синдрома часто связано с воспалительными процессами, которые приводят к нарушению газообмена и снижению кислородной насыщенности крови. Симптоматика включает одышку, тахипноэ и цианоз, что требует немедленного вмешательства. Лечение РДС, по мнению врачей, должно быть комплексным и может включать использование кислородной терапии, механической вентиляции и медикаментозных средств для уменьшения воспаления. Важно, чтобы пациенты находились под постоянным наблюдением, так как своевременная диагностика и адекватная терапия могут существенно повысить шансы на выздоровление.

Патогенез

В основе острого респираторного дистресс-синдрома лежит диффузное воспаление легочной ткани, проходящее три стадии: экссудация, пролиферация и фиброз.

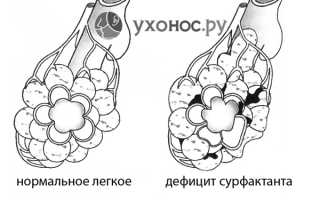

- На стадии экссудации в кровоток поступают цитокины и простагландины, активирующие макрофаги и нейтрофилы. Эти клетки прикрепляются к эндотелию сосудов и альвеолярному эпителию, нанося повреждения. Изменяется тонус бронхиальной мускулатуры и реактивность сосудов, нарушается альвеолярно-капиллярный барьер, что приводит к проникновению экссудата в легкие. Повреждение альвеолоцитов вызывает нехватку сурфактанта, что приводит к коллапсу альвеол и снижению растяжимости легких. Под действием медиаторов воспаления легочные сосуды спазмируются и могут быть закупорены тромбами, что повышает давление в малом круге кровообращения. Увеличивается проницаемость легочных мембран, развивается отек легочной ткани, нарушающий газообмен.

- Затем наступает стадия пролиферации. Экссудат в легких рассасывается, происходит лимфоцитарная инфильтрация, формируется новый сурфактант, и легкие начинают восстанавливаться. Однако у пациентов сохраняются симптомы одышки и тахипноэ.

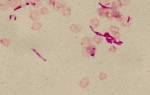

- Пролиферативная стадия переходит в фибротическую. Через поврежденный эндотелий в альвеолы проникают белковые молекулы, на стенках образуется фибрин, вместе с которым в просвет альвеол попадают эритроциты и макрофаги. Накопленный в легких фибрин подвергается ремоделированию, что приводит к развитию фиброза.

| Причина/Фактор риска | Развитие РДС | Симптоматика |

|---|---|---|

| Недоношенность (незрелость легких) | Недостаток сурфактанта (вещества, снижающего поверхностное натяжение в альвеолах) → коллапс альвеол → гипоксия | Тахипноэ (учащенное дыхание), втяжение межреберных промежутков, цианоз (синюшность), хрипы, апноэ (остановки дыхания), снижение сатурации кислорода |

| Сепсис (инфекция крови) | Воспаление легких → повреждение альвеол → нарушение газообмена | Как у недоношенных, плюс лихорадка, лейкоцитоз (повышение уровня лейкоцитов в крови) |

| Аспирация мекония (первородного кала) | Закупорка дыхательных путей меконием → повреждение альвеол → воспаление | Как у недоношенных, плюс кашель, возможна рвота |

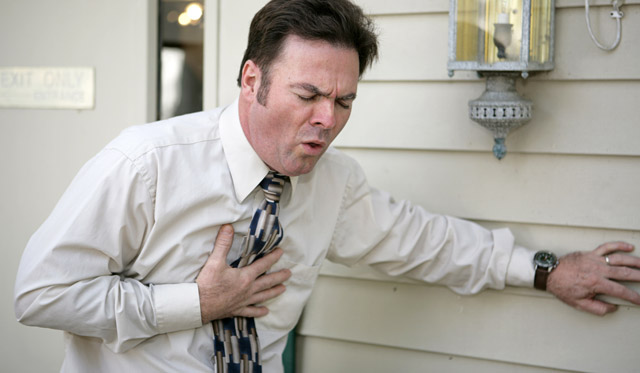

| Травма грудной клетки | Повреждение легких → нарушение газообмена | Одышка, боль в грудной клетке, цианоз, гипоксия |

| Пневмония | Воспаление легких → нарушение газообмена | Кашель, лихорадка, одышка, боль в грудной клетке, мокрота, цианоз |

| Отек легких | Застой жидкости в легких → нарушение газообмена | Одышка, кашель, хрипы, цианоз, чувство удушья |

| Лечение | Механическая вентиляция (ИВЛ), сурфактант-терапия (введение сурфактанта), кислородотерапия, поддержка жизненно важных функций, антибиотики (при инфекции), кортикостероиды (для снижения воспаления) | Улучшение дыхания, снижение цианоза, нормализация сатурации кислорода, уменьшение одышки |

Патоморфология

Дыхательный дистресс-синдром у взрослых проходит три стадии: острую, подострую и хроническую.

-

Острая фаза — характеризуется отеком интерстициальной ткани и легочных альвеол, повреждением эндотелия капилляров и эпителия альвеол. При своевременном лечении острые симптомы могут уменьшиться за 3-5 дней. В противном случае острый этап может перейти в подострую стадию.

-

Подострая стадия — наблюдается воспаление интерстициальной ткани легких и бронхо-альвеолярных структур, начинается синтез коллагена в альвеолах.

-

Хроническая стадия — проявляется фиброзирующим альвеолитом, увеличением соединительной ткани и утолщением базальной мембраны. Эта стадия продолжается более трех недель, сопровождается истощением сосудов, микротромбозами и изменениями интимы сосудов.

У пациентов с ОРДС фиксируются увеличение массы легких на один килограмм, микроателектазы и фиброз.

Респираторный дистресс-синдром (РДС) — это серьезное состояние, которое возникает в результате недостатка кислорода в легких. Основными причинами его развития являются травмы, инфекции, а также различные заболевания легких. Симптоматика РДС включает одышку, учащенное дыхание, цианоз и чувство нехватки воздуха. Эти проявления могут быстро нарастать, что требует незамедлительного медицинского вмешательства.

Лечение РДС зависит от его причины и степени тяжести. В большинстве случаев пациентам требуется кислородная терапия, а в тяжелых случаях — механическая вентиляция легких. Также применяются препараты, способствующие улучшению работы легких и уменьшению воспаления. Важно помнить, что ранняя диагностика и адекватное лечение могут значительно повысить шансы на выздоровление и снизить риск осложнений.

Симптоматика

Основные симптомы ОРДС:

- Одышка,

- Дискомфорт в груди,

- Сухой кашель,

- Учащенное дыхание,

- Увеличение частоты сердечных сокращений,

- Синюшность кожи,

- Двусторонние рассеянные хрипы при аускультации,

- Участие межреберных мышц в дыхании,

- Стон при выдохе,

- У новорожденных — срыгивания или рвота, эпизоды апноэ более 10 секунд, приступы асфиксии,

- Снижение физической активности,

- Уменьшенные рефлексы.

В тяжелых случаях возможны признаки повышенной кровоточивости: пенистые выделения с кровью на губах, петехии и геморрагии на коже. Легочное кровотечение может сопровождаться коллапсом, выраженной синюшностью кожи и снижением уровня гематокрита.

Без лечения неблагоприятный исход может наступить в течение 2-3 дней. У пациентов развивается предтерминальное состояние: одышка уменьшается, тахикардия сменяется брадикардией, учащаются эпизоды апноэ, что увеличивает риск летального исхода.

Клинические проявления РДС делятся на 4 периода:

- Скрытый период — начинается с воздействия стрессового фактора и длится около суток. Жалобы и рентгенологические изменения отсутствуют.

- Период скрытого благополучия — одышка, тахикардия и беспокойство пациентов.

- Период выраженной клиники — наличие симптомов острой дыхательной недостаточности.

- Терминальный период — прогрессирование дыхательной недостаточности, признаки гипоксемии и гиперкапнии. Наблюдаются гипергидроз, аритмии, гипотония, коллапс, кашель с пенистой кровянистой мокротой и обильная крепитация. К симптомам интерстициального отека легких добавляются признаки полиорганной недостаточности.

После выздоровления пациентам требуется длительная реабилитация из-за склеротических изменений в легких. Последствия ОРДС могут включать воспаление бронхов и легких, пневмосклероз, эмфизему, бронхоэктазы. Нагрузка на правые отделы сердца постепенно возрастает, что может привести к летальному исходу.

Диагностика

Диагностика дистресс-синдрома включает сбор жалоб, изучение анамнеза, общий осмотр, измерение артериального давления и пульса. Важным этапом является аускультация для выявления хрипов и шумов.

Пациенты с признаками острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) направляются на общий анализ крови и мочи, электрокардиографию, исследование кислотно-основного состояния (КОС) и газового состава крови.

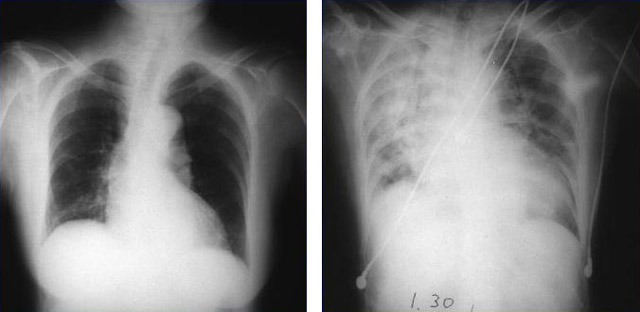

- Рентгенография критична для диагностики ОРДС. На снимках легких видны двусторонние диффузные инфильтраты, известные как симптом «снежной бури», и уменьшение прозрачности легочной ткани. В тяжелых случаях может наблюдаться плевральный выпот. Для ОРДС характерна картина «матового стекла», обширное поражение легочной паренхимы и периферическое расположение инфильтративных теней.

- Компьютерная томография подтверждает или опровергает диагноз. На томограммах видна негомогенная инфильтрация задне-нижних отделов легких, особенно у пациентов в лежачем положении.

- Бронхоальвеолярный лаваж выполняется с гибким фибробронхоскопом. Инструмент вводится в пораженный сегмент легкого, который промывают изотоническим раствором, после чего анализируют промывную жидкость.

- Пульсоксиметрия позволяет определить уровень кислорода в крови по концентрации гемоглобина.

Лечение

Специфического лечения острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) не существует. Терапия направлена на устранение первопричины и поддержание функций организма.

Лечение проводится в отделении интенсивной терапии. Оксигенотерапия начинается с первых часов заболевания с использованием носовых катетеров или масок. При отсутствии улучшений пациент переводится на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ).

- Антибиотики назначаются при бактериальной инфекции, используются препараты широкого спектра: «Азитромицин», «Амоксиклав», «Цефтриаксон».

- «Преднизолон» и «Гидрокортизон» способствуют синтезу сурфактанта, уменьшают шок и отечность.

- Антиоксиданты, такие как «Рибоксин», «Актовегин», «Триметазидин», «Кудесан», улучшают обменные процессы в мышечной ткани.

- Нестероидные противовоспалительные средства, например, «Ибупрофен» и «Бутадион», снижают воспаление.

- Десенсибилизаторы, такие как «Цетрин», «Кларитин», «Зодак», уменьшают отечность.

- Для профилактики тромбообразования назначаются антикоагулянты в малых дозах, например, «Гепарин».

- Нитраты, такие как «Нитропруссид» и «Нитроглицерин», разгружают малый круг кровообращения.

- При гипотонии применяются кардиотоники, например, «Допамин» и «Добутрекс».

- Мочегонные средства, такие как «Лазикс» и «Альдактон», уменьшают отек легких.

- Обезболивающие препараты, например, «Морфин» и «Промедол», снимают болевой синдром.

- Сердечные гликозиды, такие как «Строфантин» и «Коргликон», повышают сократительную способность сердца.

- Вибрационный массаж является эффективным методом физиотерапевтического лечения ОРДС.

Профилактика

Специфическая профилактика острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) не разработана. Для предотвращения патологии важно избегать стрессовых факторов: своевременно лечить инфекции легких, избегать травм грудной клетки и не вдыхать токсичные вещества. Врачам следует внимательно следить за процессом переливания крови.

Профилактика дыхательного дистресс-синдрома у новорожденных включает предотвращение преждевременных родов и раннее выявление и лечение острой гипоксии плода.

- Беременным могут назначаться «Дексаметазон» и «Бетаметазон» для созревания сурфактанта в легких. Правильное применение этих препаратов должно приносить больше пользы новорожденному, чем потенциального риска, снижая перинатальную заболеваемость и смертность.

- Для лечения гипертензии у беременных используется «Эуфиллин».

- Созревание легких плода может ускоряться препаратами «Фолликулин», «Метионин», «Эссенциале», «Лазолван» и «Бромгексин».

Профилактические меры против дистресс-синдрома не применяются у женщин на сроке более 34 недель.

Своевременная диагностика ОРДС и адекватное лечение могут помочь новорожденным. В противном случае дистресс-синдром может привести к летальному исходу. При развитии полиорганной недостаточности вероятность смерти значительно возрастает. Уровень смертности зависит от степени легочной дисфункции. После перенесенного заболевания легкие могут восстановить свою функцию почти до нормального уровня.

Вопрос-ответ

Что такое респираторный дистресс-синдром и как он развивается?

Респираторный дистресс-синдром (РДС) — это состояние, характеризующееся острым нарушением дыхания, которое может возникнуть в результате различных факторов, таких как травмы легких, инфекции или аспирация. Развитие РДС связано с повреждением альвеолярной ткани, что приводит к нарушению газообмена и накоплению жидкости в легких.

Какие симптомы могут указывать на наличие респираторного дистресс-синдрома?

Симптомы РДС могут включать одышку, учащенное дыхание, цианоз (посинение кожи), кашель и ощущение нехватки воздуха. Важно отметить, что симптомы могут развиваться быстро и требовать немедленной медицинской помощи.

Как осуществляется лечение респираторного дистресс-синдрома?

Лечение РДС обычно включает поддержку дыхания с помощью кислородной терапии или механической вентиляции, а также лечение основной причины состояния. В некоторых случаях могут быть назначены противовоспалительные препараты и другие медикаменты для улучшения состояния легких.

Советы

СОВЕТ №1

Обратите внимание на ранние симптомы респираторного дистресс-синдрома, такие как одышка, учащенное дыхание и чувство нехватки воздуха. При их появлении важно немедленно обратиться к врачу для своевременной диагностики и лечения.

СОВЕТ №2

Если вы или ваши близкие находитесь в группе риска (например, недоношенные дети или пациенты с тяжелыми заболеваниями), следите за состоянием легких и регулярно проходите медицинские осмотры. Это поможет выявить проблемы на ранней стадии.

СОВЕТ №3

При лечении РДС важно соблюдать рекомендации врачей и не заниматься самолечением. Используйте только те препараты и методы, которые были назначены специалистом, чтобы избежать осложнений.

СОВЕТ №4

Поддерживайте здоровый образ жизни, включая сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки, чтобы укрепить иммунную систему и снизить риск развития респираторных заболеваний.