Этиология и патогенез

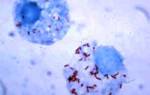

Entamoeba histolytica — патогенная амеба из царства простейших. Это прозрачная клетка с крупным ядром и бесцветной цитоплазмой.

Дизентерийная амеба подвижна благодаря способности изменять форму. Тонкая оболочка образует выросты, в которые перетекает цитоплазма. Эти выросты, называемые ложноножками, постоянно меняют форму клетки. Амеба движется толчкообразно и поступательно, что является ключевой характеристикой паразита.

Амеба существует в виде цисты или вегетативной клетки, в зависимости от условий. Вегетативная форма чувствительна к внешним факторам и быстро погибает вне организма человека. Циста устойчива к изменениям температуры, влажности и давлению. Она может сохраняться вне макроорганизма: в почве — 8-10 дней, в воде и влажных фекалиях — до месяца, на коже — 5 минут, под ногтями — около часа, на пищевых продуктах в холодильнике — несколько дней.

Цисты погибают при нагревании и высушивании, но переносят пониженную температуру и замораживание. Они чувствительны к концентрированным дезинфицирующим растворам, таким как формалин и хлорамин.

Устойчивость цист объясняется плотной оболочкой, содержащей запасы гликогена и генетическую информацию — РНК и белки. В состоянии покоя рост клеток приостанавливается. В виде цисты амеба может долго существовать в окружающей среде. При попадании в организм жизненный цикл активируется.

Патогенетические звенья инфекции:

- В кишечнике плотная оболочка цисты разрушается, и она превращается в просветную форму, не обладающую патогенными свойствами. Эта амеба паразитирует в кишечнике, питаясь микрофлорой и не вызывая патологий. Превращение в тканевую форму происходит при микротравмах слизистой, нарушении перистальтики, дисбиозе, гельминтозах, иммунных нарушениях, гормональном дисбалансе, голодании и стрессе.

- Острая форма инфекции развивается при появлении вегетативных клеток, разрушающих эритроциты. Тканевая форма проникает в эпителиоциты стенки кишечника, выделяя ферменты, разрушающие ткани и повреждающие слизистую.

- Хронический амебиаз возникает при длительном существовании простейших в стенке толстого кишечника, что приводит к разрушению эпителиоцитов, нарушениям кровообращения, некротическим повреждениям и образованию язв.

- Генерализация процесса — проникновение амебы через кровь в паренхиматозные органы, что может привести к образованию абсцессов.

Вегетативные клетки перемещаются к прямой кишке, покрываются оболочкой и превращаются в цисты. С испражнениями они покидают организм, загрязняя почву, воду и другие объекты. Цисты остаются в окружающей среде до повторного попадания в ЖКТ человека.

Амебиаз — антропонозная инфекция, возбудитель которой паразитирует только в организме человека. Заразными являются:

- Лица, недавно перенесшие амебиаз,

- Бессимптомные носители цист,

- Пациенты с хронической формой инфекции в период ремиссии.

Лица с острым кишечным расстройством не представляют опасности для окружающих, так как выделяются только вегетативные формы, быстро погибающие в агрессивных условиях.

Механизм распространения инфекции — фекально-оральный, через пищу, воду и контактно-бытовые пути. Цисты проникают в организм с инфицированными продуктами, водой или грязными руками. Половой путь передачи встречается редко.

Наибольшему риску заболевания амебиазом подвержены:

- Люди, не соблюдающие гигиенические нормы,

- Лица с низким уровнем жизни,

- Жители жарких стран,

- Часто испытывающие стресс,

- Страдающие иммунодефицитом,

- Имеющие в анамнезе дисбактериоз и хронические заболевания кишечника,

- Питающиеся нерационально,

- Жители сел без канализации,

- Туристы, вернувшиеся из африканских и азиатских стран.

Амебиаз является инфекционным заболеванием, вызываемым простейшим организмом Entamoeba histolytica. Врачи отмечают, что этот возбудитель может вызывать как бессимптомное носительство, так и тяжелые формы болезни, проявляющиеся диареей, болями в животе и лихорадкой. Клиническая картина может варьироваться от легкой до тяжелой, включая риск развития амебной дизентерии и осложнений, таких как перфорация кишечника.

Диагностика амебиаза основывается на микроскопическом исследовании кала, а также серологических тестах и ПЦР. Врачи подчеркивают важность своевременного выявления заболевания, так как запущенные случаи могут привести к серьезным последствиям. Лечение включает применение антиамебных препаратов, таких как метронидазол и тинидазол, которые эффективно уничтожают возбудителя. Важно также учитывать необходимость коррекции водно-электролитного баланса у пациентов с тяжелой диареей. Врачи рекомендуют профилактические меры, включая соблюдение правил личной гигиены и безопасного питания, чтобы снизить риск заражения.

Симптоматика

Амебиаз — инфекционное заболевание, проходящее через инкубационный период и восстановление. Время от попадания простейших в организм до появления симптомов составляет 7–10 дней, но может затянуться до месяца.

Амебиаз проявляется общими симптомами, характерными для различных кишечных расстройств:

- Диарея — жидкий стул с неприятным запахом, частота дефекаций до 20 раз в сутки. В кале могут быть слизь и кровь.

- Спастическая боль в животе, усиливающаяся и локализующаяся в правом боку.

- Тенезмы — болезненные позывы к дефекации с резкой болью в прямой кишке без выделения кала, вызванные раздражением нервных сплетений.

- Диспепсические симптомы — тошнота, рвота, метеоризм, урчание в животе, неприятный запах изо рта, отсутствие аппетита.

- Признаки астении — слабость, вялость, головокружение, апатия, снижение работоспособности.

- Симптомы вегетативных расстройств — головная боль, нарушения сна, ухудшение аппетита, повышенное потоотделение, субфебрильная температура.

- Признаки дегидратации — резкое снижение веса, сухость и бледность кожи, уменьшение тургора, западение глаз, выраженные черты лица, налет на языке.

Острый период заболевания длится около месяца. Ремиссия наступает как при наличии, так и при отсутствии лечения и может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Затем процесс может перейти в хроническую форму, при которой нарушаются функции органов, развиваются авитаминоз, кахексия, анемия и эндокринные расстройства. У людей из группы риска возможна молниеносная форма инфекции, приводящая к глубоким язвам на слизистой кишечника и тяжелому токсическому поражению организма, часто заканчивающемуся летальным исходом.

Внекишечная форма амебиаза проявляется гнойным воспалением и образованием абсцессов в легких, печени и мозге, нарушая функции жизненно важных органов.

- Абсцесс печени: боль в правом подреберье, усиливающаяся при кашле и резких движениях, увеличение печени, изменение цвета кожи, иногда желтуха. Другие признаки: высокая температура, озноб, повышенное потоотделение, общее тяжелое состояние.

- Поражение легких: высокая температура, боль в груди, учащенное дыхание, одышка, кашель с кровянистой и гнойной мокротой.

- Абсцессы головного мозга: неврологические симптомы на фоне интоксикации.

Кишечный амебиаз без лечения может привести к серьезным осложнениям:

- Прободение язвы кишечника,

- Масштабное внутреннее кровотечение,

- Гнойное воспаление брюшины,

- Сужение кишечника,

- Некроз мягких тканей,

- Дегидратация,

- Анемия,

- Кахексия.

Негативные последствия внекишечной формы инфекции могут включать:

- Эмпиему плевры,

- Перикардит,

- Перитонит,

- Образование свищей.

| Характеристика | Клиническая картина | Диагностика и лечение |

|---|---|---|

| Возбудитель:Entamoeba histolytica (амеба дизентерийная) – анаэробная простейшая, имеет две формы: вегетативная (трофозоит) и циста. Трофозоиты подвижны, имеют псевдоподии, способны к фагоцитозу эритроцитов (характерный признак патогенных штаммов). Цисты – округлой формы, содержат ядра. | Бессимптомное носительство: часто встречается, без клинических проявлений. Амебная дизентерия (острая форма): резкая боль в животе, частый жидкий стул с кровью и слизью, лихорадка, тошнота, рвота, дегидратация. Амебный абсцесс печени (хроническая форма): тупая боль в правом подреберье, лихорадка, желтуха (в некоторых случаях), увеличение печени. Другие внекишечные формы: поражение легких, головного мозга, кожи и других органов (редко). |

Микроскопическое исследование кала: обнаружение трофозоитов или цист E. histolytica. Серологические методы: реакция непрямой гемагглютинации (РНГА), иммуноферментный анализ (ИФА) для выявления антител к E. histolytica. Компьютерная томография (КТ) и ультразвуковое исследование (УЗИ): для диагностики амебного абсцесса печени. Лечение: метронидазол, тинидазол (для эрадикации трофозоитов), йодохинол, дилоксидин (для эрадикации цист). Лечение должно быть комплексным и подбираться индивидуально врачом. |

Диагностические мероприятия

К диагностическим процедурам при амебиазе относятся: сбор жалоб, эпидемиологический анамнез, анализ клинической картины, визуальный осмотр и физикальные методы обследования.

Основным методом диагностики амебиаза является паразитологический. Инфекционисты и гастроэнтерологи направляют пациентов к паразитологу при подозрении на заболевание. В лаборатории исследуют нативный кал, который должен быть доставлен в течение 10 минут после дефекации. Микроскопируют свежие фекалии или мазки, окрашенные по Люголю. В образцах можно обнаружить вегетативные формы и цисты амеб, что подтверждает диагноз. Если паразиты не выявлены, это не исключает их наличие в организме. Возможно, цист слишком мало или они не выделяются в данный момент. Поэтому паразитологическое исследование кала на цисты следует повторить через 5-7 дней. Дополнительно можно вырастить простейших на искусственных питательных средах.

Результаты серологических и иммунологических исследований важны для диагностики амебиаза, особенно внекишечного. Обычно применяются реакции непрямой гемагглютинации, связывания комплемента, иммунофлюоресценции и иммуноферментный анализ.

Биологическая проба на животных в настоящее время утратила актуальность.

К другим лабораторно-инструментальным методам относятся:

- Общий анализ крови — выявление воспалительных изменений: лейкоцитоз, сдвиг формулы влево, увеличение скорости оседания эритроцитов (СОЭ), анемия, эозинофилия и моноцитоз.

- Биохимические анализы крови на билирубин, общий белок и трансаминазы.

- ПЦР — выявление генетического материала амебы в образце.

- Копрологическое исследование — оценка ферментативной активности, переваривающей способности органов пищеварения, моторно-эвакуаторной функции кишечника, выявление воспалительных процессов, простейших и гельминтов.

- Эндоскопия толстой кишки позволяет выявить признаки поражения: язвы, гиперемию, отечность стенки, слизь, кисты, полипы, опухолевидные амебомы и рубцовые стриктуры.

- Рентгенологическое исследование кишечника с контрастом — ирригография. Этот метод помогает выявить язвы, спазмы, отсутствие гаустрации, рубцовые изменения, стеноз и амебомы.

- Ультразвуковое, рентгенографическое, томографическое, радиоизотопное и лапароскопическое исследования позволяют диагностировать абсцессы во внутренних органах.

Амебиаз — это инфекционное заболевание, вызываемое простейшим организмом Entamoeba histolytica. Этот возбудитель обитает в кишечнике человека и может вызывать острые и хронические формы болезни. Клинические проявления амебиаза варьируются от бессимптомного носительства до тяжелых форм с диареей, болями в животе и даже кишечными кровотечениями. Важно отметить, что у некоторых людей инфекция может протекать без выраженных симптомов, что затрудняет диагностику.

Для подтверждения диагноза используются лабораторные методы, такие как микроскопическое исследование кала на наличие цист или трофозоитов амебы, а также серологические тесты. Лечение амебиаза обычно включает применение антипротозойных препаратов, таких как метронидазол или тинидазол, которые эффективно уничтожают возбудителя. Важно также проводить профилактические меры, включая соблюдение гигиенических норм и безопасное употребление воды и пищи, чтобы избежать заражения.

Лечебный процесс

Лечение амебиаза проводится амбулаторно. Госпитализация необходима при тяжелых формах заболевания и внекишечных симптомах.

Этиотропная терапия включает амебоциды и противомикробные средства:

- Универсальные тканевые амебоциды: «Трихопол», «Тинидазол», «Орнидазол». Применяются при остром и хроническом амебиазе, подавляют размножение и уничтожают паразитов.

- Средства для уничтожения вегетативных форм амеб: «Амбильгар», «Эметин», «Делагил». Используются для лечения острого язвенного колита, разрушают белки внутри клеток простейших.

- Препараты для воздействия на просветные формы амеб: «Интестопан», «Энтеросептол», «Ятрен». Применяются для санации носителей цист и лечения хронической инфекции в ремиссии, нарушают жизненные процессы паразитов.

- Терапию амебиаза часто дополняют антибиотиками: «Тетрациклин», «Доксициклин», «Эритромицин».

- Кожный амебиаз лечится пероральными и местными средствами, например, мазью с «Ятреном».

- Для восстановления кишечной микрофлоры назначают пре- и пробиотики, синбиотики: «Аципол», «Линекс», «Максилак».

- Иммуномодуляторы, такие как «Иммунал», «Иммунорикс», «Исмиген», могут быть включены в терапию.

- Поливитаминные комплексы, например, «Дуовит», «Прегнавит», «Мульти-табс», поддерживают общее состояние пациента.

Абсцессы вскрываются хирургически, операция сочетается с противопаразитарной и симптоматической терапией.

Профилактические меры и прогнозирование

Мероприятия по предотвращению амебиаза:

- Раннее выявление и лечение носителей цист.

- Изоляция и лечение пациентов с острым амебиазом.

- Соблюдение личной гигиены: регулярное мытье рук и тела.

- Употребление тщательно вымытых и обработанных овощей и фруктов.

- Питье кипяченой или бутилированной воды.

- Санитарно-просветительская работа среди населения.

- Соблюдение санитарно-гигиенических норм в домашних условиях.

- Контроль качества продуктов питания.

- Ежегодное обследование группы риска на наличие цист.

- Врачебное наблюдение за пациентами, перенесшими амебиаз.

Прогноз для кишечной формы заболевания благоприятный: пациенты полностью восстанавливаются при правильном лечении. Внекишечный амебиаз имеет более серьезный прогноз. Без своевременной терапии заболевание может привести к летальному исходу.

Вопрос-ответ

Кто является возбудителем амебиаза?

Возбудителем амебиаза является амеба Entamoeba histolytica, жизненный цикл которой включает 2 стадии – подвижную вегетативную (трофозоит) и стадию покоя (циста). Изображение используется согласно лицензии Shutterstock.

Какие 2 клинические формы чаще встречаются при амебиазе?

Наблюдается в двух клинических формах: в виде амебного гепатита и абсцесса печени. Острый амебный гепатит развивается чаще всего на фоне симптомов кишечного амебиаза.

Основные методы лабораторной диагностики кишечного амебиаза?

Наиболее простой и надежный метод диагностики кишечного амебиаза – микроскопическое исследование фекалий для выявления вегетативных форм (трофозоитов) и цист. Трофозоиты обычно выявляются у больных в период диареи, а цисты – в оформленном кале.

Советы

СОВЕТ №1

Обратите внимание на гигиену. Амебиаз передается через загрязненные продукты и воду, поэтому важно тщательно мыть руки перед едой и избегать употребления неочищенной воды в районах с высоким риском заражения.

СОВЕТ №2

Следите за симптомами. Если вы заметили такие признаки, как диарея, боли в животе или лихорадка, особенно после поездок в эндемичные районы, немедленно обратитесь к врачу для диагностики и лечения.

СОВЕТ №3

Не занимайтесь самолечением. При подозрении на амебиаз важно пройти полное обследование и следовать рекомендациям врача, так как неправильное лечение может привести к осложнениям.

СОВЕТ №4

Проводите профилактические мероприятия. Если вы находитесь в зоне риска, используйте только кипяченую или бутылированную воду, а также избегайте сырых овощей и фруктов, которые могут быть загрязнены.