Этиология

Сибиреязвенная палочка — неподвижный микроорганизм, образующий споры и капсулу. Впервые ее выделил Роберт Кох в 1776 году, сделав значительный вклад в медицинскую микробиологию, открыв возбудителей таких заболеваний, как туберкулез и холера. Исследованием Bacillus anthracis он занимался всю жизнь.

Микробы этого рода хорошо воспринимают анилиновые красители и активно развиваются на простых питательных средах. В организме инфицированного животного или человека они существуют в вегетативной форме, что позволяет им питаться, делиться и производить токсины. Капсула и спора — адаптивные формы, помогающие клеткам выживать в неблагоприятных условиях. Возбудитель инфекции демонстрирует низкую биохимическую и ферментативную активность.

Вид Bacillus anthracis объединяет бактерии с похожими морфологическими, тинкториальными, физиологическими, культуральными, патогенными и биохимическими характеристиками.

- Bacillus anthracis окрашиваются по Грамму в синий цвет, что делает их грамположительными. В неокрашенных мазках клетки прозрачные с закругленными концами, располагаются парами или образуют короткие и длинные цепочки. В окрашенных препаратах микробы имеют обрубленные концы.

- Способность к образованию спор — характерная черта данного рода. Спора формируется в центральной части клетки при попадании в окружающую среду. Спорообразование происходит в присутствии кислорода и при температуре от 15 до 45 градусов. Споры округлой формы с плотной оболочкой защищают генетический материал от негативных факторов. В виде спор бактерии находятся в состоянии покоя, а попадая в организм, превращаются в вегетативную форму.

- Капсула — фактор патогенности бактерии. В организме теплокровных животных и человека она подавляет фагоцитоз и способствует прикреплению микроба к эпителиальным клеткам. В лаборатории капсула формируется на питательных средах с добавлением крови, защищая бактерии от повреждений. Она частично проницаема для питательных веществ и газов, а на поверхности находятся рецепторы, распознающие параметры окружающей среды. У бактерии также присутствует соматический родовой антиген и экзотоксин, вызывающий отек легочной ткани и токсический шок.

- На мясо-пептонном агаре при температуре 35—37° через 24 часа после посева образуются серебристые и серые колонии с бахромчатым краем, напоминающие голову медузы или гриву льва. В мясо-пептонной бульонной среде наблюдается придонный рост в виде осадка, напоминающего комок ваты. На средах с сывороткой формируются гладкие или мукоидные колонии, а на средах с пенициллином — сферопласты, которые в мазках выглядят как жемчужное ожерелье.

- Микроб чувствителен к нагреванию выше 55°, ультрафиолетовому излучению и дезинфицирующим средствам, таким как спирт, эфир, сулема, фенол и хлорамин. Споры более устойчивы: они выдерживают большинство физико-химических воздействий. Автоклавирование и кипячение убивают их только через час, в сухожаровом шкафу — за три часа, а на солнце могут выживать до двух недель. Замораживание и высушивание помогают спорам сохранять жизнеспособность на длительное время. Калия перманганат, формалин, пероксид водорода и едкий натр способны разрушать споровые формы бактерий.

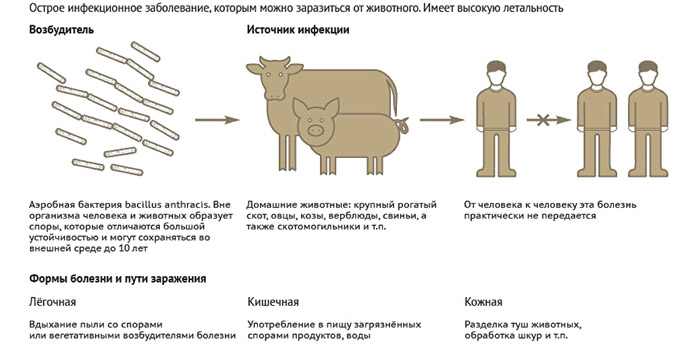

Сибирская язва, вызываемая бактерией Bacillus anthracis, представляет собой серьезную инфекционную болезнь, обладающую высокой патогенностью. Врачи отмечают, что возбудитель может существовать в споровой форме, что делает его устойчивым к неблагоприятным условиям окружающей среды и способствует распространению инфекции. Эпидемиология сибирской язвы связана с сельскохозяйственными регионами, где происходит контакт человека с зараженными животными или их продуктами. Клиническая картина заболевания варьируется в зависимости от пути заражения: кожная форма проявляется в виде язв, легочная — с симптомами пневмонии, а кишечная — с тяжелыми расстройствами пищеварения. Диагностика основывается на клинических данных и лабораторных исследованиях, включая выделение возбудителя. Врачи подчеркивают важность раннего выявления и своевременной терапии, которая включает антибиотики, такие как пенициллин и доксициклин. Профилактика, включая вакцинацию и контроль за животноводством, остается ключевым аспектом в борьбе с этой опасной инфекцией.

Эпидемиология

Травоядные животные являются резервуаром инфекции и источником для человека. Наибольшую восприимчивость к бациллам проявляют овцы, козы, коровы и лошади, а также дикие виды, такие как олени, буйволы и верблюды. Споровые формы бактерий могут долго сохраняться в почве и оседать на траве, которую поедают животные. Инфекция может затрагивать и хищников, таких как кабаны, лисы и шакалы. Редкие случаи сибирской язвы зарегистрированы у собак, кошек и домашних уток. Животные заражаются через дыхательные пути, вдыхая пыль со спорами, через зараженный корм и поврежденную кожу.

Человек может заразиться от животных, но не представляет опасности для других людей. Это явление называется «биологическим тупиком» в инфекционном процессе.

Способы распространения сибирской язвы:

- Контактный путь — основной. Заражение происходит при уходе за инфицированным животным, его убое и разделке, а также при взаимодействии с почвой и водой, содержащими споры. Возбудитель проникает через мелкие повреждения кожи, что приводит к кожной форме заболевания.

- Аэрогенный путь — заражение происходит у людей, работающих с шерстью и мехом. Инфекция может возникнуть при использовании сухого навоза для обогрева, войлока или органических удобрений, содержащих споры, которые могут перейти в аэрозольное состояние. В настоящее время случаи заражения через воздух фиксируются крайне редко и не имеют значительного эпидемиологического значения. Легочная форма болезни встречается очень редко.

- Пищевой путь — это употребление мяса инфицированного животного, которое не прошло достаточной термической обработки. Вегетативные клетки погибают при нагревании, но споры могут остаться в пище и вызвать кишечную форму заболевания у человека.

- Трансмиссивный путь — инфекция передается через укусы кровососущих насекомых, таких как комары, клещи и слепни.

Бактерии проникают в организм человека и начинают размножаться, что приводит к образованию токсинов. В месте внедрения инфекционного агента возникает воспаление. После перенесенной инфекции формируется стойкий иммунитет, хотя описаны случаи повторного заболевания сибирской язвой.

| Аспект Сибирской Язвы | Детали | Примечания |

|---|---|---|

| Возбудитель | Bacillus anthracis (бацилла сибирской язвы) – грамположительная, спорообразующая, аэробическая палочка | Споры чрезвычайно устойчивы во внешней среде |

| Патогенность | – Капсула (поли-D-глутаминовая кислота) препятствует фагоцитозу. – Экзотоксины: эдематогенный, летальный, протеиназный. – Способность к образованию спор обеспечивает длительное выживание в окружающей среде. |

Летальный токсин ингибирует синтез белка, эдематогенный вызывает отек, протеиназный способствует распространению инфекции. |

| Эпидемиология | Источники инфекции: больные животные (крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи), почва (споры могут сохраняться десятилетиями). Механизмы передачи: контактный (через кожу, слизистые), аэрогенный (вдыхание спор), алиментарный (употребление зараженной пищи). |

Сельскохозяйственные работники, ветеринары, работники кожевенных и шерстяных предприятий находятся в группе риска. |

| Клиника | Кожная форма: карбункул (безболезненная папула, затем везикула, язва с черной корочкой). Легочная форма: лихорадка, кашель, одышка, плеврит, быстро прогрессирующая дыхательная недостаточность. Кишечная форма: тошнота, рвота, диарея, кровавый стул, перитонит. |

Септицемия возможна при всех формах. |

| Диагностика | – Микроскопия мазков из патологического материала (выявление бацилл). – Бактериологическое исследование (выделение культуры). – Серологические методы (РИФ, ИФА). – ПЦР. |

Быстрая диагностика критически важна для своевременного начала лечения. |

| Терапия | – Антибиотики (пенициллин, тетрациклин, фторхинолоны). – Специфическая антитоксическая сыворотка (при тяжелых формах). – Симптоматическая терапия. |

Лечение должно быть начато как можно раньше. Прогноз зависит от формы заболевания и своевременности лечения. |

Патогенетические основы

Патогенное воздействие экзотоксина сибирской язвы лежит в основе патологического процесса. Этот токсин вызывает воспалительные реакции, коагуляцию белков, отек тканей, интоксикацию и токсико-инфекционный шок.

Патогенетические этапы кожной формы инфекции:

- Проникновение возбудителя в организм,

- Формирование сибиреязвенного карбункула в месте внедрения,

- Перемещение бактерий через макрофаги в регионарные лимфоузлы,

- Развитие лимфаденита без значительных нарушений барьерной функции.

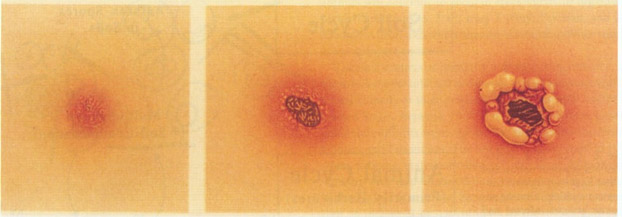

Карбункул — ключевой морфологический элемент процесса. Это ограниченное геморрагическое воспаление глубоких слоев дермы, сопровождающееся отеком, деструкцией тканей и образованием некроза в центре очага, покрытого черной корочкой. Образование имеет четкие контуры и слегка выступает над поверхностью кожи, напоминая конус. На вершине инфильтрата располагаются пузырьки с геморрагическим содержимым. В результате коагуляционного некроза эпидермиса образуется черный струп. Пораженные ткани насыщены экссудатом из фибрина, разрушенных эритроцитов и сибиреязвенных палочек.

Легочная форма имеет свои патогенетические особенности. После захвата возбудителя макрофагами с поверхности респираторного эпителия, они лимфогенным путем проникают в лимфоузлы средостения, которые воспаляются и некротизируются. Геморрагически-некротический лимфаденит сопровождается инфильтрацией подкожной клетчатки. Лимфоузлы увеличиваются, становятся полнокровными и содержат очаги кровоизлияний. Карбункул и регионарный лимфаденит составляют основные компоненты сибиреязвенного комплекса. Слизистая оболочка трахеи и бронхов гиперемирована и эрозирована. У пациентов развивается серозно-геморрагическая пневмония с очагами некроза. В плевральной полости накапливается геморрагический экссудат. Воспаление может распространиться на клетчатку средостения, вызывая медиастинит с отеком и множественными кровоизлияниями. Исходом становится гематогенная генерализация инфекции.

Поражение желудочно-кишечного тракта проявляется образованием в стенках желудка и кишечника четко очерченных узлов — инфильтратов, на поверхности которых образуются язвы и очаги некроза. Петли кишечника расширены, слизистая оболочка покрыта серым налетом, появляются геморрагии. Лимфоузлы брыжейки увеличены и гиперемированы, покрыты геморрагическим экссудатом. Осложнением может стать перитонит.

При септической форме наблюдается геморрагический синдром и бактериально-токсический шок. Множественные геморрагии возникают во внутренних органах, где происходят дистрофические изменения в их паренхиме. У пациентов выявляется менингоэнцефалит с геморрагическим пропитыванием мягкой оболочки мозга, кровоизлияниями и очагами некроза.

Сибирская язва, вызываемая бактерией Bacillus anthracis, представляет собой опасное инфекционное заболевание, которое в первую очередь затрагивает животных, но может передаваться и человеку. Патогенность этого возбудителя обусловлена его способностью образовывать споры, которые могут сохраняться в окружающей среде на протяжении многих лет. Эпидемиология заболевания показывает, что случаи инфекции чаще всего регистрируются в сельских районах, где животные подвержены заражению. Клинические проявления могут варьироваться от кожной формы до более тяжелых легочных и кишечных инфекций, что делает диагностику особенно важной. Для выявления сибирской язвы используются серологические тесты и микробиологические исследования. Терапия включает антибиотики, такие как пенициллин и доксициклин, однако в случае тяжелых форм может потребоваться более агрессивное лечение. Профилактика заболевания включает вакцинацию животных и контроль за их здоровьем, что является ключевым фактором в предотвращении вспышек среди людей.

Симптоматика

Сибирская язва проявляется в четырех клинических формах: кожной, легочной, кишечной и септической. Каждая форма имеет свои симптомы, включая общие признаки интоксикации и специфические проявления в зависимости от пораженного участка. Интоксикация сопровождается повышением температуры, головной болью, слабостью, ознобом и болями в мышцах, суставах и пояснице.

-

Кожная форма наиболее распространена. Сначала на коже появляется красное пятно, безболезненное, которое быстро превращается в уплотнение. Пациенты ощущают зуд и жжение. Затем формируется везикула с кровью, после разрыва которой образуется язва с приподнятыми краями и темно-бордовым дном, окруженная мелкими пузырьками. Через несколько дней язва покрывается черной корочкой — струпом, вокруг которого наблюдается отек и покраснение. Температура тела остается повышенной 5-6 дней, затем быстро снижается.

Карбункул заживает за 2-3 недели: струп отделяется, и язва рубцуется. В тяжелых случаях могут развиваться несколько язв одновременно. Наиболее опасны язвы на голове, шее, во рту или носу. Существуют также эдематозная и буллезная формы. При эдематозной форме область отекает, а рана и струп появляются позже. При буллезной форме образуются большие пузыри, которые лопаются и образуют обширные язвы с черной коркой. Кожная форма в 2% случаев может привести к сибиреязвенному сепсису.

-

Легочная форма имеет неблагоприятный прогноз. Она начинается с респираторных симптомов, напоминающих простуду: кашель, одышка, хрипы, насморк и слезотечение. Эти проявления сопровождаются фебрильной лихорадкой, ознобом, учащенным дыханием и сердцебиением. Спустя несколько дней появляется боль в грудной клетке и кровавая пенистая мокрота. При сибиреязвенной пневмонии нарушается работа сердца и сосудов, что может привести к кардиоваскулярной недостаточности. Пульс становится нитевидным, тоны сердца приглушенными, наблюдается цианоз. Язык покрывается грязным налетом, живот вздувается и болит. Пациенты испытывают тревогу и панику. Случаи вдыхания патогенных бактерий крайне редки.

-

Кишечная форма характеризуется тяжелой интоксикацией. У пациентов возникают резкие или схваткообразные боли в животе, тошнота, рвота с кровью и кровавая диарея. Развивается обезвоживание и сердечная дисфункция. Эта форма отличается высокой летальностью, даже при наличии лечения, и считается крайне редкой.

-

Септическая форма является осложнением вышеописанных патологий. При накоплении большого количества бактерий и токсинов в крови организм не справляется с нагрузкой. Это состояние проявляется лихорадкой, болями в разных частях тела, внутренними кровотечениями и синяками на коже. Септическая форма может привести к токсико-инфекционному шоку, что может закончиться летальным исходом. Больные становятся вялыми и заторможенными. Температура тела резко снижается, кожные покровы холодеют, появляется цианоз, мидриаз, тахикардия и одышка. Заболевание может привести к менингиту, отеку легких и мозга, а также полиорганной недостаточности.

Диагностические мероприятия

Для диагностики патологии проводят лабораторные исследования биоматериала пациента. Исследования включают микроскопию, посев на питательные среды и инокуляцию в лабораторных животных. В качестве образцов используются мокрота, выделения из карбункула, фекалии и кровь. При необходимости выполняются серологические реакции и аллергологические пробы. Все исследования, связанные с сибиреязвенной палочкой, проводятся специалистами лабораторий, работающих с особо опасными инфекциями.

Схема диагностики сибирской язвы:

- Сбор жалоб и анализ клинических проявлений,

- Эпиданамнез — выяснение контактов с инфицированными животными,

- Общий осмотр и физикальное обследование,

- Микроскопия — предварительный метод для выявления грамположительных палочек в мазке,

- Посев образца на специализированные питательные среды для выделения чистой культуры и идентификации возбудителя,

- Биопробы на лабораторных животных,

- ПЦР — выявление генетического материала бацилл в образце,

- Серология — определение уровня антител в крови с помощью реакции термопреципитации или люминесцентного анализа,

- Аллергические внутрикожные пробы с антраксином.

Основным методом остается бактериологическое исследование материала от пациента. Мокроту или рвотные массы засевают на МПА и МПБ для первичной идентификации. Чашки и пробирки инкубируют сутки при 37 градусах. После инкубации анализируют характер роста. На чашках формируются шероховатые колонии, из которых готовят мазки для микроскопии, где можно обнаружить цепочки бацилл. Несколько типичных колоний пересевают на скошенный агар для выделения чистой культуры. Дальнейшая идентификация включает пробу с сибиреязвенным бактериофагом, определение «жемчужного ожерелья» и выявление ферментов — лецитиназы, фосфатазы и гемолитической активности. Результаты бактериологического исследования позволяют установить окончательный диагноз.

Лечение

Сибирская язва — бактериальная инфекция, требующая антибиотиков. Пациентам назначают интенсивную противомикробную терапию с «Пенициллином» или «Ципрофлоксацином», вводимыми внутримышечно в течение недели до исчезновения симптомов интоксикации. Параллельно применяют «Доксициклин» или «Левофлоксацин» перорально. Раннее начало антибиотикотерапии значительно снижает риск летального исхода. Также вводят противосибиреязвенный иммуноглобулин.

Детоксикация включает инфузионную терапию, «Преднизолон» и диуретики. Используются коллоидные и кристаллоидные растворы, кровезамещающие жидкости, альбумин и глюкокортикостероиды. Основное лечение дополняется препаратами для поддержки работы сердца, витаминами и микроэлементами. На карбункулы накладываются асептические повязки. Хирургическое вмешательство противопоказано из-за высокого риска распространения инфекции.

Прогноз зависит от клинической формы. При кожном поражении он обычно благоприятный, тогда как генерализованные формы часто приводят к летальному исходу. Удовлетворительные результаты наблюдаются при начале терапии на ранних стадиях. Важно своевременно обратиться к врачу, так как смертельный исход возможен даже при адекватном лечении. У пациентов с сибиреязвенным менингитом, пневмонией и сепсисом уровень смертности достигает 90%.

Существуют специфические меры профилактики инфекции. Вакцину против сибирской язвы впервые создал Пастер в 1881 году, она использовалась для прививки крупного рогатого скота. С 1940 года вакцину начали применять для иммунизации людей. К неспецифическим мерам относятся дезинфекция на фермах, контроль за убоем животных и реализацией мяса, а также использование средств индивидуальной защиты при работе с инфицированным скотом.

Видео: телепрограмма о сибирской язве

Вопрос-ответ

Каковы клинические проявления сибирской язвы?

Как правило, заболевание начинается внезапно, через 1-5 дней после употребления инфицированных продуктов, с недомогания, головной боли, головокружения, озноба, повышения температуры до 38-39°С и выше. Вскоре появляется острая режущая боль в животе, рвота кровью и желчью, кровавый понос.

Какая клиника характерна для кожной формы сибирской язвы?

Кожная форма сибирской язвы начинается с появления зудящего красного пятна, которое превращается в пузырёк с прозрачной жидкостью. Затем он лопается, образуя безболезненную язву с чёрной коркой в центре. Вокруг может наблюдаться отёк и покраснение.

Советы

СОВЕТ №1

Изучите информацию о симптомах сибирской язвы, чтобы своевременно распознать заболевание. Обратите внимание на такие признаки, как высокая температура, боли в мышцах и появление язв на коже, особенно если вы находитесь в зоне риска.

СОВЕТ №2

Если вы работаете в сельском хозяйстве или с животными, соблюдайте меры предосторожности: используйте защитную одежду и средства индивидуальной защиты, чтобы минимизировать риск заражения.

СОВЕТ №3

Регулярно проходите медицинские обследования и вакцинацию, если вы находитесь в группе риска. Это поможет предотвратить заболевание и обеспечить раннюю диагностику в случае заражения.

СОВЕТ №4

При подозрении на сибирскую язву немедленно обращайтесь к врачу. Быстрая диагностика и лечение могут значительно повысить шансы на полное выздоровление.