Историческая справка

Первое документальное упоминание о симптомах краснухи сделал немецкий терапевт Ф. Хофман в 1740 году. Однако выделение заболевания в отдельную категорию произошло лишь через 140 лет. В XX веке японские исследователи Хиро и Тасака установили природу болезни, проведя эксперименты на добровольцах. Они показали, что отфильтрованный смыв мокроты из носоглотки инфицированных рубивирусом людей вызывает развитие краснухи. На идентификацию вируса краснухи потребовалось еще 24 года, в этом участвовали ученые из разных стран, такие как П. Д. Паркман, Т. Х. Уэллер, Ф. А. Нева, С. А. Демидова и другие.

В 1941 году австралийский офтальмолог Норберт Грегг, исследуя врожденные аномалии глаз у новорожденных, такие как катаракта, микрофтальмия, ретинопатия и помутнение роговицы, опубликовал результаты, подтверждающие связь между заражением краснухой на ранних сроках беременности и развитием пороков у новорожденных. Этот комплекс аномалий получил название «классическая триада Грегга», в которую вошли катаракта, пороки сердца и глухота.

Первые вакцины против краснухи разработали в конце 60-х – начале 70-х годов, а первая иммунизация прошла среди новобранцев ВВС США в Лекленде в 1979 году. Применение вакцин в профилактической практике значительно сократило заболеваемость краснухой, вплоть до 95%. Данные о заболеваемости за 20-летний период использования вакцины в США показывают, что соотношение случаев заболевания в 1964 и 1984 годах составило 1 800 000 к 745.

Врачи отмечают, что краснуха вызывается вирусом, относящимся к семейству Togaviridae. Заражение происходит воздушно-капельным путем, что делает вирус особенно опасным в условиях массовых скоплений людей. Течение болезни, как правило, легкое, с характерными симптомами, такими как сыпь, лихорадка и увеличение лимфатических узлов. Однако у беременных женщин краснуха может привести к серьезным последствиям для плода, включая врожденные пороки развития. Диагноз ставится на основе клинической картины и лабораторных исследований. Лечение в основном симптоматическое, направленное на облегчение состояния пациента. Профилактика заключается в вакцинации, которая эффективно защищает от заболевания и его осложнений, что подчеркивает важность иммунизации в детском возрасте.

Классические симптомы краснухи

Согласно международной классификации болезней (МКБ-10), в 1972 году был введен термин “краснуха” для обозначения острого вирусного заболевания, проявляющегося мелкопятнистой сыпью, генерализованной лимфаденопатией, умеренным повышением температуры и потенциально негативным влиянием на плод у беременных.

В краснухе выделяют четыре основных симптома:

- Мелкопятнистая сыпь;

- Генерализованная лимфаденопатия;

- Лихорадка;

- Аномалии развития плода (при заражении матери на ранних сроках беременности).

Мелкопятнистая сыпь (от греч. exantheō – цветение) — это кожная сыпь в виде мелких пятен бледно-розового или красного цвета диаметром до 0,5 см, известных как разеолы. Пятна имеют ровные края, не сливаются и не шелушатся. Сыпь наблюдается примерно в 66% случаев. Вместе с ней могут появляться бледно-розовые энантемы на слизистых оболочках. Сыпь начинается с лица и распространяется на туловище и конечности, обычно сохраняется 2-3 дня. Также могут быть катаральные симптомы в горле, легкое воспаление зева и конъюнктивит без покраснения слизистой рта. У маленьких детей сыпь может отсутствовать, что затрудняет диагностику и отличает краснуху от других респираторных вирусных инфекций, таких как скарлатина, корь, аденовирусные, паравирусные и риновирусные инфекции.

Генерализованная лимфаденопатия проявляется увеличением нескольких лимфоузлов (более двух), преимущественно заднешейных и затылочных. Она возникает в первые дни болезни, до появления сыпи, и может сохраняться несколько недель. Лимфоузлы становятся похожими на горошины или фасоль, имеют эластичную консистенцию и чувствительны при легком нажатии.

Лихорадка может быть слабой или умеренной: слабая (субфебрильная) — до 38ºС, умеренная (фебрильная) — до 38-39ºС. Повышение температуры связано с вирусемией, когда вирус краснухи активно размножается и попадает в кровь. Обычно вирусемия начинается через неделю после увеличения лимфоузлов.

| Характеристика | Краснуха | Замечания |

|---|---|---|

| Возбудитель | Вирус краснухи (Rubella virus), РНК-содержащий вирус рода Rubivirus, семейства Togaviridae | Чувствителен к эфиру, детергентам, УФ-излучению и нагреванию. |

| Заражение | Воздушно-капельным путем (кашель, чихание), реже контактным (через предметы обихода) | Высокая контагиозность (заразность). Инкубационный период 14-21 день. |

| Течение болезни | Часто бессимптомное или с легкими симптомами (лихорадка, ринит, кашель, конъюнктивит, характерная макулопапулезная сыпь). У взрослых возможно более тяжелое течение. | У беременных женщин может привести к врожденной краснухе у плода с тяжелыми последствиями. |

| Диагноз | На основании клинической картины, серологических исследований (обнаружение IgM и IgG антител к вирусу краснухи в крови), ПЦР-диагностики. | Дифференциальная диагностика с другими вирусными инфекциями (корь, ветряная оспа). |

| Лечение | Этиотропное лечение отсутствует. Симптоматическая терапия (жаропонижающие, противоаллергические препараты). Покой, обильное питье. | Лечение направлено на облегчение симптомов и предотвращение осложнений. |

| Профилактика | Вакцинация (живая аттенуированная вакцина). Исключение контакта с больными краснухой. | Вакцинация особенно важна для женщин детородного возраста. Плановая вакцинация детей в соответствии с национальным календарем прививок. |

Возбудитель заболевания

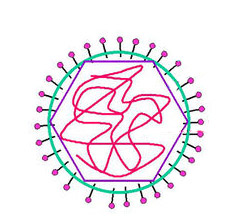

Этиологической основой краснухи является однонитевой РНК-вирус из семейства Togaviridae, роду Rubivirus. Геном вируса окружён суперкапсидом, что защищает его белковый нуклеокапсид липидным бислоем с гликопротеидными шипами длиной 6-10 нм. Гликопротеиды представлены двумя типами – Е1 и Е2:

- Е1 обладает свойством гемагглютинации к эритроцитам птиц, что приводит к их разрушению и гемолизу.

- Е2 служит рецептором для взаимодействия с клетками.

Гликопротеид Е1 (гемагглютинин) является единственным наружным антигеном вируса, что обеспечивает стабильность антигенной структуры и наличие только одного серотипа вируса краснухи. В оболочке вируса содержится фермент нейраминидаза, который способствует проникновению вирусных частиц через слизистую оболочку в кровь и эпителий дыхательных путей. Нейраминидаза также участвует в высвобождении нового вируса из клетки, гидролизуя связи между сиаловой кислотой, иногда называемой сиалидазой. Этот фермент присутствует также у холерного вибриона и вируса гриппа (до 7% общего содержания в оболочке), а также у Clostridium perfringens. Нейраминидаза, находясь на поверхности вируса краснухи, является одним из антигенов, участвующих в иммунных реакциях.

Процесс размножения вируса начинается с его прикрепления к чувствительным клеткам, такими как слизистая оболочка носоглотки у взрослых или амниотические клетки эмбриона. После связывания вирус проникает в цитоплазму через эндоцитоз и накапливается в виде эндосом. Содержимое эндосом закисляется, что позволяет вирусу покинуть эндосому и начать транскрипцию и репликацию вирусной РНК, включающую три этапа:

- Удвоение генома,

- Синтез и созревание белковых структур,

- Сборка вируса.

Репликация завершается отделением нового вируса от клеточной мембраны хозяина.

Вирус устойчив к низким температурам (хорошо сохраняется при -70 до -200 ºС) и может сохранять инфекционную активность на протяжении многих лет. В то же время он чувствителен к высоким температурам (выше 56 ºС) и кислой среде с рН ниже 5,0 (некоторые указывают границу рН 6,8), а также к щелочной среде – рН выше 8. Поэтому вирус легко дезинфицируется обычными средствами. При комнатной температуре вирус сохраняет активность в течение нескольких часов. Как и многие вирусы, рубивирус не подвержен действию антибиотиков.

Краснуха — это вирусное заболевание, вызываемое вирусом краснухи, который передается воздушно-капельным путем. Инфицирование происходит, когда вирус попадает в организм через дыхательные пути. Симптомы обычно включают легкую лихорадку, сыпь и увеличение лимфатических узлов. У взрослых заболевание может протекать тяжелее, чем у детей. Диагноз ставится на основе клинических проявлений и серологических тестов. Лечение, как правило, симптоматическое, так как специфической терапии не существует. Профилактика заключается в вакцинации, которая обеспечивает надежную защиту от инфекции. Важно помнить, что краснуха особенно опасна для беременных женщин, так как может вызвать серьезные пороки развития у плода.

Эпидемиология заболевания

Основным источником инфекции является человек с заболеванием. Клинические проявления могут быть выраженными или отсутствовать (в 50% случаев сыпь не наблюдается). Заражение происходит в 30-60% случаев при контакте с инфицированным.

Особую опасность представляют дети, заразившиеся от матери через плаценту. После рождения такие дети остаются заразными 1,5-2 года и могут представлять риск для взрослых без иммунитета и детей старше 0,5-1 года. Здоровые грудные дети не подвержены заражению, так как получают антитела от матери, что обеспечивает пассивный иммунитет на 3-6 месяцев. Заболевание чаще наблюдается у детей 5-10 лет, но случаи краснухи у взрослых до 40 лет также встречаются. Половой диморфизм не установлен — мужчины и женщины подвержены инфекции в равной степени.

Существует три основных пути передачи вируса:

- Воздушно-капельный (основной путь),

- Трансплацентарный (вертикальный),

- Контактный (через предметы обихода).

Входными воротами для инфекции служат верхние дыхательные пути:

- Слизистая оболочка носа,

- Ресничный эпителий глотки,

- Слизистая оболочка ротоглотки.

После попадания на слизистую вирус проникает в кровь или лимфу и достигает региональных лимфатических узлов:

- Шейных,

- Заушных,

- Затылочных.

Эпидемиологическая картина характеризуется периодическими вспышками заболеваемости с интервалом 6-9 лет (по данным МОН, 1996), а по некоторым источникам — 10-20 лет. В промежутках фиксируются отдельные случаи локального увеличения заболеваемости, с сезонным максимумом в апреле-июне.

Инкубационный период вируса составляет 2-3 недели после попадания в кровь, после чего он начинает выделяться в окружающую среду до появления кожной сыпи. Наиболее опасный период контакта с инфицированным — неделя до проявления клинических симптомов. Вирус может выделяться с мочой и калом, что способствует контактному пути передачи. Однако, учитывая, что вирус в помещениях сохраняется недолго, этот способ передачи имеет низкую эффективность. В организованных коллективах, таких как детские сады, школы или военные части, вероятность заражения значительно возрастает. В случае выявления больного краснухой в группе его изолируют на 21 день с момента обнаружения. Устанавливается ежедневное наблюдение, включая измерение температуры, осмотр кожных покровов и прощупывание лимфатических узлов.

Клинические особенности у детей и взрослых

В клинической картине краснухи есть различия между детьми и взрослыми. Дети переносят заболевание легче и обычно без осложнений. У взрослых краснуха проявляется в средней и тяжелой формах с возможными осложнениями, такими как воспаление суставов, менингит и снижение уровня тромбоцитов, что может привести к петехиям.

Вирус краснухи опасен для женщин, планирующих беременность или находящихся на ранних сроках. Заражение в этой группе может вызвать синдром врожденной краснухи (СВК).

Существуют несколько форм краснухи:

- Приобретенная краснуха у детей,

- Врожденная краснуха у новорожденных,

- Приобретенная краснуха у взрослых.

Приобретенная краснуха у детей проявляется следующими симптомами:

- Увеличение заднешейных и затылочных лимфоузлов,

- Кожные высыпания,

- Воспаление слизистой носоглотки.

Катаральный период может отсутствовать или длиться всего несколько часов. Воспаление может сопровождаться неспецифическими симптомами:

- Покраснение глотки,

- Першение в горле,

- Сухой кашель,

- Повышение температуры,

- Небольшой насморк.

Высыпания появляются последовательно: сначала на лице, затем на шее, туловище и конечностях, исчезая через неделю. Они имеют форму пятен, что отличает их от ветряной оспы. Температура у детей может достигать 38 ºС (реже 38-39 ºС) и держится около двух суток. Симптомы сохраняются неделю, заканчиваясь полным выздоровлением без осложнений. Однако в течение следующих двух недель ребенок остается заразным, формируя пожизненный иммунитет.

Внутриутробное заражение краснухой может привести к синдрому врожденной краснухи. Это происходит у 15-30% беременных и представляет серьезную угрозу для плода. Вирус имеет высокий тропизм к эмбриональным клеткам, нарушая митотическую активность и повреждая сосуды плаценты. Это может привести к летальному исходу и тератогенным эффектам, проявляющимся в виде врожденных аномалий (аномалии Грегга):

- Дегенерация улитки внутреннего уха,

- Катаракта,

- Пороки сердца:

- Тетрада Фалло,

- Открытый Боталлов проток,

- Сужение легочного ствола,

- Дефекты сердечной перегородки.

Помимо классической триады Грегга, могут возникать и более обширные аномалии – «расширенный синдром»:

- Пороки развития органов,

- Патологии органов ЖКТ,

- Аномалии черепа,

- Микро- и гидроцефалия.

Дети с СВК-синдромом отличаются от здоровых новорожденных:

- Низкой массой тела,

- Билирубинемией (уровень билирубина ниже 3,4 мкмоль/л),

- Признаками желтухи.

В будущем может развиться сахарный диабет и тиреоидит.

Сроки беременности, на которых может произойти заражение, имеют значение. При заболевании матери краснухой:

- На 3-4 неделе – врожденные уродства возникают в 60% случаев,

- На 9-12 неделе – в 15% случаев,

- На 13-16 неделе – в 7%.

Некоторые исследователи указывают на отсутствие тератогенных эффектов при заражении после 20 недели. Спонтанные аборты происходят в 10-40% случаев раннего инфицирования, мертворождение – в 20%, а неонатальная смертность среди новорожденных с СВК-синдромом достигает 10-25% (общая младенческая смертность составляет менее 6%).

У взрослых симптомы краснухи сопровождаются выраженной интоксикацией, проявляющейся в:

- Общей слабости и недомогании,

- Высокой температуре,

- Головной боли,

- Ознобе.

Вирус может проникать в синовиальную жидкость суставов, вызывая артрит и боли в коленях, запястьях и кистях. При остром артрите вирус обнаруживается в синовиальной жидкости, а при хроническом – в крови. Женщины более подвержены артриту, вызванному краснухой. В редких случаях (0,03%) краснуха у взрослых может сопровождаться тромбоцитопенией и повышением проницаемости сосудов, что приводит к кровоизлияниям. Случаи энцефалита крайне редки.

Методы диагностики заболевания

Диагностика краснухи обычно не вызывает трудностей при наличии характерных симптомов, и лабораторные исследования не требуются. Однако могут быть назначены общий анализ крови и мочи. Вероятные результаты включают:

- Лейкопения (количество лейкоцитов ниже 4 • 10^9 /л);

- Лимфоцитоз (число лимфоцитов выше 3,6 • 10^9 /л);

- 15-25% плазматических клеток;

- Небольшая эозинофилия и снижение тромбоцитов;

- Нормальная скорость оседания эритроцитов (СОЭ: для мужчин 1-10 мм/час, для женщин 2-15 мм/час, для новорожденных 1-2 мм/час);

- В моче изменения фиксируются редко, но при повышенной температуре может наблюдаться альбуминурия и эритроцитурия.

Если клиническая картина не типична, применяются следующие методы диагностики:

- Вирусологический метод,

- Серологический метод,

- Молекулярно-генетический метод.

Вирусологический метод использует эритроциты птиц и млекопитающих, чаще всего красные кровяные клетки голубей, кур или гусей, а также эритроциты кроликов. Рубивирус вызывает агглютинацию и гемолиз эритроцитов.

Серологический метод выявляет антитела к вирусу краснухи в сыворотке крови. Используются парные сыворотки для определения увеличения титра антител. Диагноз подтверждается при обнаружении антител класса IgM или четырехкратном увеличении титра антител, что помогает отличить краснуху от кори.

Молекулярно-генетический метод основан на полимеразной цепной реакции (ПЦР), позволяющей выделить вирусный геном. ПЦР — один из самых точных способов диагностики инфекционного агента.

Объектом исследования для всех методов при приобретенной краснухе служат отделяемое носоглотки или кровь до появления высыпаний, а также кровь и моча после. При врожденной краснухе анализируются моча и кал новорожденных.

Диагностика краснухи у беременных или планирующих беременность важна для определения наличия иммунитета. Внешние проявления краснухи не специфичны, и женщина могла перенести заболевание с похожими симптомами. Краснуха может протекать бессимптомно. Положительным результатом при наличии приобретенного иммунитета считается наличие антител класса G (IgG) в крови женщины. Обнаружение антител класса M (IgM) указывает на наличие заболевания или его недавнее перенесение.

Лечение заболевания

Общие подходы к лечению краснухи у детей и взрослых схожи. Основные мероприятия включают:

- Формирование антител против вируса,

- Поддержку организма в борьбе с инфекцией,

- Увеличение устойчивости к другим заболеваниям.

При краснухе у детей лечение обычно проводится дома. Госпитализация требуется только при тяжелом течении или эпидемиологических показаниях. Классическая форма краснухи не требует специфической терапии, поэтому назначается симптоматическое лечение, которое включает:

- Покой и постельный режим,

- Регулярное проветривание помещения, предотвращение переохлаждения и поддержание влажности,

- Теплое обильное питье,

- Умеренная калорийная диета, преимущественно за счет жиров,

- Жаропонижающие и обезболивающие средства,

- Противовирусные и иммуномодулирующие препараты,

- Изоляцию заболевшего до шестого дня после появления высыпаний.

Рекомендации по питью и питанию:

- Питье должно быть теплым и обильным, можно использовать отвар шиповника, компот из яблок, фруктовые соки и негазированную минеральную воду;

- Прием пищи следует разделить на 4-5 небольших порций, чтобы не перегружать желудок,

- Пища должна быть легко усваиваемой,

- В рацион включить легкие овощные супы, картофельное пюре и паровые мясные блюда.

Противовирусная терапия может включать иммуномодулирующие препараты:

- «Арбидол»,

- «Афлубин»,

- «Гропринозил»,

- «Анаферон»,

- «Виферон»,

- «Генферон».

Эти препараты подавляют размножение вирусной РНК или стимулируют синтез интерферона и увеличивают количество Т-лимфоцитов.

Симптоматическое лечение включает:

- Препараты от кашля,

- Назальные капли,

- Жаропонижающие средства,

- Противоаллергические препараты.

Лечение кашля у детей с краснухой обычно не требуется, если нет сопутствующей инфекции. При сухом кашле применяются отхаркивающие средства. Для детей старше года можно использовать:

- Сироп «Геделикс» — отхаркивающее средство на основе экстракта листьев плюща, помогает разжижать мокроту и снижает спазмы бронхов.

- Сироп «Линкас» — содержит 8 растительных компонентов, может вызывать аллергические реакции.

- Сироп «Синекод» — содержит бутамират, воздействует на дыхательный центр.

Для взрослых применяются «Амброксол», «Бромгексин», «Мукалтин», «Пертусин», «Лазолван», «Бронхолитин» и другие.

При рините назначаются капли:

- «Називин», «Ноксивин» и «Назол» с оксиметазолином,

- «Санорин» и «Нафтизин» с нафазолином,

- «Галазолин», «Отривин», «Тизин» с ксилометазолином.

Эти препараты различаются по дозировке и доступны в концентрациях 0,025% и 0,05% для детей и 0,1% для взрослых. Препараты на основе оксиметазолина менее сушат слизистую носа и действуют от 4 до 6 часов.

Чаще всего для снижения температуры у детей используют препараты с парацетамолом, а у взрослых — аспирин. Также применяют ибупрофен, содержащийся в «Ибуклине» с парацетамолом, и свечи «Эфералган». Важно учитывать дозировки парацетамола в зависимости от массы тела ребенка.

Течение краснухи может ослаблять иммунную систему и провоцировать аллергические реакции. В таких случаях показаны противогистаминные препараты:

- «Парлазин»,

- «Лоратодин»,

- «Кетотифен»,

- «Виброцил».

«Парлазин» и «Лоратодин» не вызывают сонливости, в то время как «Кетотифен» может вызывать усталость.

Профилактика заболевания

Для профилактики краснухи применяются живые и инактивированные вакцины. Массовые программы вакцинации были внедрены в разных странах в разные периоды, и в некоторых регионах, таких как Южная Азия, они отсутствуют. В этих странах на 100 000 населения фиксируется 136 случаев врожденной краснухи. С 1969 года вакцинация против краснухи стала обязательной в Северной Америке и Европе. В СССР и России до 1997 года плановая вакцинация не проводилась, но в прививочные карты вносилась информация о перенесенном заболевании, что считалось эквивалентом прививки. С 2000 года вакцинация от краснухи включена в национальный календарь прививок: прививку делают в 1 год и повторно в 6-7 лет. В результате заболеваемость снизилась почти в 150 раз: с 152 случаев на 200 000 человек в 2005 году до 1 случая на 200 000 в 2015 году.

В России зарегистрированы и применяются следующие вакцины:

- Живая вакцина «ММРII» (США)

- Вакцина «Приорикс» (Франция)

- Живая моновакцина «Рудивакс»

- Аттенуированная вакцина от «Серум Институт» (Индия)

Вакцины изготавливаются из аттенуированных штаммов вируса, лишенных способности вызывать заболевание. Эти вирусы многократно культивируются в тканевых культурах легких эмбрионов человека или на почках зеленой мартышки.

Иммунизация проводится дважды: первая вакцинация в 12 месяцев, повторная в 6 лет. Дополнительная вакцинация рекомендуется девочкам в 12-13 лет для предотвращения заражения вирусом во время беременности. Вакцинация против краснухи запрещена за 3 месяца до планируемой беременности. Наиболее часто используется вакцина КПК (корь-краснуха-паротит), которая эффективна и снижает количество инъекций для формирования стойкого иммунитета к трем инфекциям. Применение трехкомпонентной вакцины КПК в 12 месяцев обеспечивает длительный иммунитет, который может сохраняться на всю жизнь. Повторная вакцинация в 6 лет направлена на закрепление иммунитета.

После вакцинации или перенесения заболевания формируется стойкий пожизненный иммунитет, обеспечиваемый иммуноглобулинами класса IgG. Иммуноглобулин IgG составляет основную часть глобулярных белков сыворотки крови. Уникальная структура вариабльной области молекулы IgG позволяет связываться с конкретными антигенами, включая вирусные. Проникновение вируса краснухи активирует пролиферацию и дифференцировку В-лимфоцитов, которые на ранних стадиях заболевания производят иммуноглобулины класса IgM, а на более поздних – специфические IgG к вирусу.

Вопрос-ответ

Каковы основные симптомы краснухи?

Симптомы краснухи могут включать легкую лихорадку, сыпь, увеличенные лимфатические узлы, а также общую слабость и недомогание. Сыпь обычно начинается на лице и распространяется по всему телу, а лимфатические узлы могут быть болезненными при пальпации.

Как происходит заражение краснухой?

Заражение краснухой происходит воздушно-капельным путем. Вирус передается от человека к человеку через дыхательные пути, особенно во время кашля или чихания. Также возможно заражение от матери к плоду во время беременности.

Какие меры профилактики существуют для предотвращения краснухи?

Основной мерой профилактики краснухи является вакцинация. Вакцина против краснухи обычно входит в состав комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита (КПК) и рекомендуется детям в возрасте 1 года и повторно в 6 лет. Также важно избегать контакта с инфицированными людьми, особенно во время эпидемий.

Советы

СОВЕТ №1

Перед планированием беременности обязательно сделайте анализ на антитела к вирусу краснухи. Это поможет определить, есть ли у вас иммунитет к заболеванию и снизит риск заражения во время беременности.

СОВЕТ №2

Следите за вакцинацией детей. Вакцинация против краснухи входит в национальные программы иммунизации и помогает предотвратить распространение вируса. Убедитесь, что ваш ребенок получил все необходимые прививки в соответствии с графиком.

СОВЕТ №3

Если вы планируете поездки в регионы с высоким уровнем заболеваемости краснухой, проконсультируйтесь с врачом о возможности вакцинации и мерах предосторожности, чтобы минимизировать риск заражения.

СОВЕТ №4

При появлении симптомов, таких как сыпь, лихорадка или увеличение лимфатических узлов, немедленно обратитесь к врачу для диагностики и получения рекомендаций по лечению. Раннее обращение поможет избежать осложнений.