Причины

Возбудителями анаэробных инфекций являются микроорганизмы, входящие в нормальную микрофлору кожи, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Эти бактерии условно-патогенны и начинают неконтролируемо размножаться под воздействием неблагоприятных факторов, что приводит к патогенности и заболеваниям.

Факторы, способствующие изменениям в нормальной микрофлоре:

- Недоношенность и внутриутробные инфекции,

- Микробные заболевания органов и тканей,

- Длительное применение антибиотиков, химиотерапии и гормональных препаратов,

- Облучение и использование иммунодепрессантов,

- Долгое пребывание в стационаре,

- Длительное нахождение в замкнутом пространстве.

Анаэробные микроорганизмы также встречаются в окружающей среде, например, в почве и на дне водоемов. Они не переносят кислород из-за недостатка ферментных систем.

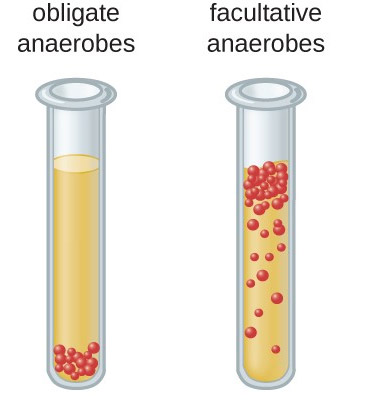

Анаэробные бактерии делятся на две группы:

- Облигатные бактерии развиваются исключительно в отсутствие кислорода. К ним относятся спорообразующие клостридии и неспорообразующие фузобактерии, пептострептококки и бактероиды. Клостридии устойчивы к неблагоприятным условиям благодаря способности образовывать споры. В аэробной среде они существуют в виде спор, а в анаэробных условиях начинают активно размножаться.

- Факультативные микроорганизмы могут выживать в присутствии кислорода, к ним относятся эшерихия, шигелла, иерсиния и кокковая флора.

Факторы патогенности анаэробов:

- Ферменты анаэробов усиливают вирулентность, разрушая мышечные и соединительные ткани, что нарушает микроциркуляцию, увеличивает проницаемость сосудов и способствует образованию микротромбов. Ферменты бактероидов обладают цитотоксическим действием, разрушая ткани и распространяя инфекцию.

- Экзотоксины и эндотоксины повреждают стенки сосудов, вызывают гемолиз эритроцитов и инициируют тромбообразование. Они нарушают целостность мембран эпителиальных клеток, что приводит к их гибели. Клостридии выделяют токсин, вызывающий экссудат в тканях, что приводит к отеку и некрозу мышц.

- Адгезины способствуют прикреплению бактерий к эндотелию и его повреждению.

- Капсула анаэробов усиливает их вирулентность.

Экзогенная анаэробная инфекция может проявляться в виде клостридиального энтерита, посттравматического целлюлита и мионекроза. Эти заболевания возникают после проникновения возбудителя из внешней среды через травмы, укусы насекомых или криминальный аборт. Эндогенная инфекция развивается в результате миграции анаэробов внутри организма из мест их постоянного обитания. Это может происходить после операций, травм или инъекций.

Условия и факторы, способствующие развитию анаэробной инфекции:

- Загрязнение раны почвой или экскрементами,

- Образование анаэробной среды в некротизированных тканях,

- Наличие инородных тел в ране,

- Нарушение целостности кожи и слизистых оболочек,

- Проникновение бактерий в кровеносное русло,

- Ишемия и некроз тканей,

- Окклюзионные заболевания сосудов,

- Шок,

- Системные заболевания,

- Эндокринные расстройства,

- Онкологические заболевания,

- Значительная кровопотеря,

- Кахексия,

- Нервно-психическое перенапряжение,

- Длительная гормональная и химиотерапия,

- Иммунодефицит,

- Нерациональная антибиотикотерапия.

Анаэробные инфекции представляют собой серьезную медицинскую проблему, вызываемую микроорганизмами, которые развиваются в условиях недостатка кислорода. Врачи отмечают, что основными причинами таких инфекций являются травмы, хирургические вмешательства и наличие хронических заболеваний, таких как диабет. Проявления могут варьироваться от местного воспаления до системных реакций, включая лихорадку и сепсис. Локализация инфекции часто наблюдается в мягких тканях, легких и брюшной полости.

Для диагностики анаэробных инфекций врачи используют микробиологические исследования, включая посевы из пораженных тканей. Лечение включает антибиотикотерапию, при этом важно учитывать чувствительность микроорганизмов к препаратам. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления некротических тканей. Врачи подчеркивают важность раннего выявления и адекватного лечения, чтобы избежать серьезных осложнений и улучшить прогноз для пациентов.

Симптоматика

Морфологические формы клостридиальной инфекции:

- Целлюлит — воспаление подкожно-жировой клетчатки, проявляющееся отеком и пузырями с серозным экссудатом, требующее антибактериальной терапии. Острое воспаление характеризуется диффузным поражением клетчатки. Неблагоприятные факторы нарушают микроциркуляцию, что приводит к разрастанию соединительной ткани и образованию каркаса для целлюлита. В ячейках накапливаются вода, жир и продукты обмена, блокируя кровоток и лимфоток. На гиперемированной коже появляется болезненный инфильтрат. При захвате кожи в складку наблюдаются отеки и бугорки. Внутритканевое давление возрастает, отток жидкости прекращается, что проявляется узелками, впадинками и отеками. Позже добавляются болезненность, посинение и похолодание кожи. В запущенных случаях происходит разрушение клетчатки с распространением процесса на фасции и мышцы.

- Миозит и мионекроз — локальное воспаление мышц без отека кожи и подкожной клетчатки. У пациентов в области раны возникает острая распирающая боль — ранний симптом патологии. Кожа над поражением приобретает бронзовый оттенок, образуются газ и гнойный экссудат с неприятным запахом.

- Фасцит — воспаление мышечных футляров, возникающее как осложнение ран, ссадин или операций. Клостридиальная инфекция может привести к некротической форме с отмиранием поверхностных фасций.

- Смешанные формы характеризуются поражением кожи, подкожно-жировой клетчатки и мышц. Воспаляются мышцы таза и нижних конечностей. К этой категории относятся газовая флегмона, некротический фасциоцеллюлит и фасциомиозит.

Неклостридиальная анаэробная инфекция вызывает гнойное воспаление внутренних органов и головного мозга, часто с абсцедированием мягких тканей и развитием сепсиса.

Анаэробная инфекция начинается внезапно. У пациентов наблюдаются симптомы общей интоксикации, преобладающие над местными проявлениями. Состояние резко ухудшается до появления локальных симптомов, раны становятся черными.

Инкубационный период — около трех суток. У больных наблюдаются лихорадка, озноб, слабость, диспепсия, заторможенность, сонливость, апатия, снижение артериального давления, учащенное сердцебиение, синюшность носогубного треугольника. Постепенно заторможенность сменяется возбуждением и спутанностью сознания. Учащается дыхание и пульс. Изменяется состояние желудочно-кишечного тракта: язык становится сухим и обложенным, возникает жажда. Кожа лица бледнеет, глаза западают. Появляется «маска Гиппократа» – «fades Hippocratica». Пациенты могут быть либо заторможенными, либо возбужденными, апатичными и депрессивными, теряя ориентацию в пространстве.

Местные симптомы патологии:

- Сильная, невыносимая, нарастающая боль распирающего характера, не поддающаяся анальгетикам.

- Быстро прогрессирующий отек тканей конечности с ощущением полноты.

- Газ в пораженных тканях можно обнаружить при пальпации и других методах. Эмфизема, крепитация, тимпанит и коробочный звук — признаки газовой гангрены.

- Дистальные отделы нижних конечностей становятся малоподвижными и нечувствительными.

- Гнойно-некротическое воспаление развивается стремительно. При отсутствии лечения мягкие ткани быстро разрушаются, прогноз заболевания неблагоприятен.

| Причина | Проявления и Локализация | Диагностика и Лечение |

|---|---|---|

| Clostridium perfringens (газовая гангрена) | Острая боль, отек, крепитация (хруст под кожей), быстро прогрессирующий некроз тканей, лихорадка, тахикардия, шок. Локализация: чаще всего конечности, брюшная полость, послеоперационные раны. | Клиническая картина, рентгенография (газ в тканях), микроскопия мазка из раны, культуральный посев. Лечение: хирургическая обработка раны (некрэктомия), антибиотики (пенициллин, метронидазол), гипербарическая оксигенация. |

| Clostridium difficile (псевдомембранозный колит) | Диарея (часто с кровью и слизью), боли в животе, лихорадка, лейкоцитоз. Локализация: толстая кишка. | Анализ кала на токсины C. difficile, культуральный посев. Лечение: прекращение приема антибиотиков, метронидазол, ванкомицин, фидаксамицин. |

| Bacteroides fragilis (абсцессы брюшной полости, таза) | Лихорадка, боли в животе, тошнота, рвота, лейкоцитоз. Локализация: брюшная полость, таз, печень, легкие. | Клиническая картина, УЗИ, КТ, пункция абсцесса. Лечение: дренирование абсцесса, антибиотики (метронидазол, цефалоспорины, карбапенемы). |

| Анаэробные стрептококки (абсцессы, целлюлит) | Отек, покраснение, боль, гнойное отделяемое. Локализация: кожа, мягкие ткани, зубы. | Клиническая картина, культуральный посев. Лечение: дренирование абсцесса, антибиотики (пенициллин, клиндамицин). |

| Fusobacterium necrophorum (лептотрихоз) | Язвы, абсцессы, некроз тканей. Локализация: рот, горло, легкие, печень. | Клиническая картина, культуральный посев. Лечение: антибиотики (пенициллин, метронидазол). |

Диагностика

Диагностические процедуры при анаэробной инфекции:

- Микроскопия мазков-отпечатков из ран позволяет выявить длинные полиморфные грамположительные палочки и большое количество кокковой микрофлоры. Бактериоды — полиморфные, мелкие грамотрицательные палочки с биполярной окраской, подвижные или неподвижные, не образуют спор и являются строгими анаэробами.

- В микробиологической лаборатории проводится бактериологическое исследование отделяемого из раны, образцов тканей, крови, мочи и ликвора. Биоматериал засевают на специальные питательные среды, помещают в анаэростат, а затем в термостат при +37 °C. В жидких средах микроорганизмы развиваются с интенсивным газообразованием. На кровяном агаре колонии окружены зоной гемолиза, а на воздухе приобретают зеленоватый оттенок. Микробиологи подсчитывают морфологически различные колонии, выделяют чистую культуру и исследуют ее биохимические свойства. Если в мазке обнаружены грамположительные кокки, проверяется наличие каталазы. Появление пузырьков газа указывает на положительный результат. На среде Вильсо-Блера клостридии формируют черные колонии с шаровидной или чечевицеобразной формой. Подсчитывается общее количество колоний для подтверждения их принадлежности к клостридиям. При наличии микроорганизмов с характерными морфологическими признаками делается соответствующий вывод. Бактериоды на питательных средах образуют мелкие, плоские, непрозрачные, серовато-белые колонии с зазубренными краями. Их первичные колонии не пересекаются, так как кратковременное воздействие кислорода приводит к их гибели. При росте бактериодов выделяется неприятный запах.

- Экспресс-диагностика включает изучение патологического материала под ультрафиолетовым светом.

- При подозрении на бактериемию кровь засевают на питательные среды (тиогликолевую, Сабуро) и инкубируют 10 суток, периодически высевая биоматериал на кровяной агар.

- Иммуноферментный анализ и ПЦР позволяют установить диагноз в короткие сроки.

Анаэробные инфекции вызываются микроорганизмами, которые развиваются в условиях недостатка кислорода. Люди отмечают, что основными причинами таких инфекций являются травмы, хирургические вмешательства и наличие хронических заболеваний. Проявления могут варьироваться от боли и отека в пораженной области до более серьезных симптомов, таких как высокая температура и гнойные выделения. Локализация инфекции часто происходит в мягких тканях, легких или брюшной полости. Диагностика включает клинический осмотр, анализы крови и микробиологические исследования. Лечение обычно требует применения антибиотиков и, в некоторых случаях, хирургического вмешательства для удаления гноя или некротических тканей. Важно своевременно обращаться к врачу, так как анаэробные инфекции могут быстро прогрессировать и вызывать серьезные осложнения.

Лечение

Лечение анаэробной инфекции включает хирургическую обработку раны, консервативные методы и физиотерапию.

Во время хирургического вмешательства рану рассекают, удаляют нежизнеспособные и поврежденные ткани, а также инородные предметы. Полость обрабатывают и устанавливают дренаж. Раны заполняют марлевыми тампонами, смоченными раствором перманганата калия или перекиси водорода. Операция проводится под общей анестезией. При необходимости декомпрессии отечных тканей выполняется широкая фасциотомия. Если инфекция возникает на фоне перелома конечности, ее фиксируют гипсовой лонгетой. Значительное разрушение тканей может потребовать ампутации или экзартикуляции.

Консервативная терапия включает:

- Дезинтоксикационное лечение — внутривенное введение коллоидных и кристаллоидных растворов, таких как «Реополиглюкин», «Гемодез», физраствор и глюкоза.

- Антибактериальную терапию — назначение антибиотиков из группы защищенных пенициллинов, аминогликозидов, цефалоспоринов и фторхинолонов. Лечение продолжается до получения результатов анализа на чувствительность возбудителей.

- При необходимости вводится антитоксическая противогангренозная сыворотка внутривенно и внутримышечно.

- Иммунотерапию — переливание плазмы и иммуноглобулинов.

- Обезболивающие препараты, анаболические гормоны, антикоагулянты и витамины.

Физиотерапевтическое лечение включает ультразвуковую и лазерную обработку ран, озонотерапию, гипербарическую оксигенацию и экстракорпоральную гемокоррекцию.

Специфическая профилактика анаэробной инфекции не разработана. Прогноз зависит от формы инфекционного процесса, состояния организма и своевременности диагностики и лечения. В целом прогноз осторожный, но чаще всего благоприятный. Без должного лечения исход может быть крайне неблагоприятным.

Вопрос-ответ

Как диагностировать анаэробную инфекцию?

Анаэробная инфекция распознается на основании клинической картины, подтвержденной результатами микробиологической диагностики, газожидкостной хроматографии, масс-спектрометрии, иммуноэлектрофореза, ПЦР, ИФА и др.

Как лечить анаэробы?

Наиболее эффективный метод лечения – хирургическая обработка инфекционного очага, сопровождающаяся интенсивной антибактериальной терапией. Удаляются некротизированные ткани, антисептиками обрабатываются полости и раны.

Как можно заразиться анаэробными бактериями?

Попадание анаэробов в ткани может происходить при оперативных вмешательствах, инвазивных манипуляциях (пункциях, биопсии, экстракции зуба и др.), перфорации внутренних органов, открытых травмах, ранениях, ожогах, укусах животных, синдроме длительного сдавления, криминальных абортах и т. д.

Советы

СОВЕТ №1

При первых признаках анаэробной инфекции, таких как отек, покраснение или болезненность в области раны, немедленно обратитесь к врачу. Ранняя диагностика и лечение могут предотвратить серьезные осложнения.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на гигиену раны. Регулярно очищайте и обрабатывайте поврежденные участки кожи, чтобы снизить риск развития инфекции, особенно если рана была получена в условиях, способствующих анаэробной инфекции, например, при укусах или травмах в грязной среде.

СОВЕТ №3

Если вам назначили антибиотики для лечения анаэробной инфекции, строго следуйте указаниям врача и завершите курс лечения, даже если симптомы исчезли. Это поможет предотвратить рецидив и развитие устойчивости к антибиотикам.

СОВЕТ №4

Обсудите с врачом возможность вакцинации против столбняка, если вы получили травму, связанную с анаэробной инфекцией. Это может помочь защитить вас от серьезных последствий, связанных с инфекцией.